・これから中古品の売買を業として行いたい!

・古物商許可って最近、法改正があったけど、手続きは何が変わった?

・行政手続きって経験がなくて、よく分からない・・・

CJ Link Services行政書士法人によくいただくご相談の内容です。

当事務所では、古物商や金属くず商を営むために、必要な古物商許可や金属くず商許可の取得をサポートしています。

普段取得されることのない公的証明書の取得や、申請書類を作成する必要があり、

書類に不備があれば何度も補正を受けることになり、すべてご自身でしようと思うと、かなりの時間と労力が必要です。

当事務所にご依頼いただくと、お客様には必要最低限の時間と労力のみで、許可取得まで最速でサポートしています。

これまで多くのサポート実績を積んできた当事務所にお任せください!

〈目次〉

・古物とは

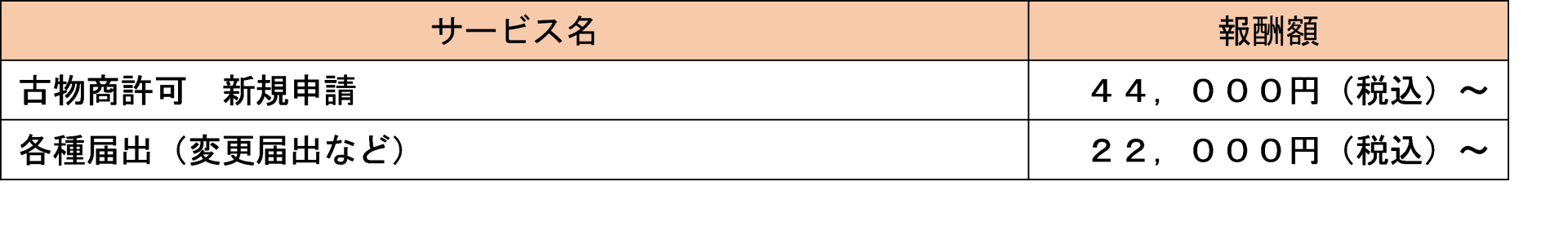

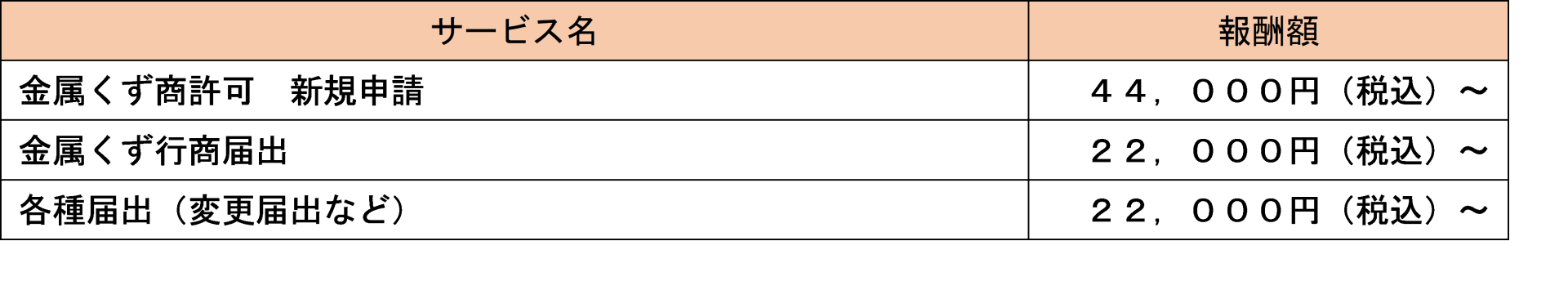

サービス一覧・報酬表

古物商・金属くず商に関するサービスは次の通りです。

報酬額についてもお伝えしますので、まずはこちらをご確認ください!

《古物商》

《金属くず商》

古物とは

古物営業を営むうえで取扱う「古物」とは、

古物営業法第2条に定義されており、次のようなものが該当します。

◆一度使用された物品

その「物」本来の目的に従って一度でも使用されたものをいいます。

自分で使用したものも「古物」に該当します。

◆使用されない物品で使用のために取引されたもの

たとえ新品であっても、使用する目的で購入したが、一度も使用していない状態のものをいいます。

◆これらの物品に幾分の手入れをしたもの

「一度使用したもの」や、「使用する目的で購入したが、一度も使用していないもの」に、

本来の用途や性質を変化させないまま、補修や修理を行ったものをいいます。

古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

➀美術品類 [例] 絵画、書、彫刻、工芸品 など

②衣類 [例] 着物、洋服、その他衣料品、帽子 など

③時計・宝飾品 [例]時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類 など

④自動車 [例]自動車、自動車の部分品(タイヤ、バンパー) など

⑤自動二輪車及び原動機付自転車

[例]自動二輪車、原動機付自転車、二輪車の部分品(タイヤ、サイドミラー) など

⑥自転車類 [例]自転車、自転車の部分品(かご、サドル) など

⑦写真機類 [例]カメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡 など

⑧事務機器類 [例]パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 など

⑨機械工具類 [例]スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、

医療機器類、家庭電化製品、電話機 など

⑩道具類 [例]家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、日用雑貨 など

⑪皮革・ゴム製品 [例]鞄、バッグ、靴、毛皮、化学製品(ビニール製、レザー製) など

⑫書籍 [例]文庫、コミック、雑誌 など

⑬金券類 [例]商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、

各種回数券、郵便切手、収入印紙 など

★ポイント★

上記13品目に該当する物品を売買する場合は、古物商許可が必要になります。

また、申請の際に上記13種類のうち、どの古物項目を扱うのか届出なければなりません。

申請後も公安委員会に届け出ることで、古物の取り扱い品目を追加・変更させる事も可能です。

《補足:古物に該当しないもの》

➀総トン数が20トン以上の船舶

②航空機

③鉄道車両

④重量が1トンを超える機械で、容易に運搬ができない状態にあるもの

⑤重量が5トンを超える機械で、自走や運搬ができないもの

⑥庭石

⑦石灯籠

⑧消費して無くなるもの [例]化粧品、薬品、サプリメント、お酒、食品 など

⑨本来の使用用途、性質を変化させたもの [例]洋服をリメイクしてバッグにしたもの など

⑩原材料になるもの [例]空き缶類、金属原材料、古新聞、

被覆いのない古銅線類 など

⑪再利用せずに捨てるもの [例]廃品、一般ごみ など

⑫実体がないもの [例]電子チケット Amazonギフト券 など

古物商許可が必要な取引は?不要な取引は?

簡単にいうと「業」として行う場合に古物商の許可証が必要となります。

つまり、利益が発生したり、ある程度の継続性があることが業として行うということです。

古物商許可が必要な取引は以下のような取引です。

・古物を買い取って売る。

・古物を買い取って修理等して売る。

・古物を買い取って使える部品等を売る。

・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。

・古物を別の物と交換する。

・古物を買い取ってレンタルする。

・国内で買った古物を国外に輸出して売る。

・これらをネット上で行う。

逆に、古物商許可が不要な取引は以下のような取引です。

・自分の物を売る。

・自分の物をオークションサイトに出品する。

・無償でもらった物を売る。

・自分が売った相手から売った物を買い戻す。

クリアすべき許可要件は何?

大きく分けると、次の要件をクリアする必要があります。

①古物商を行う営業所があること

②営業所ごとに管理者を設けていること

③欠格事由に該当していないこと

《古物商を行う営業所があること》

古物の売買、交換、レンタルを行う拠点となる場所が営業所になります。

インターネット事業の場合、古物取引の事務作業を行う拠点となる場所が営業所になります。

★ポイント★

営業所を使用できる権限があるかを確認されます。

そのため、申請前には、予定している営業所で古物商を営んでも大丈夫かの確認をとりましょう。

営業所が賃貸物件の場合には、賃貸借契約書の内容を確認してください。

賃借人名義が、申請者と異なる場合や、使用用途が居住専用になっている建物の場合は、

賃貸人や管理会社からの承諾(使用承諾書)が必要です。

また、中古車を扱う場合には、中古車用の駐車場を確保する必要がある地域があります。

保管場所の広さについては、最低2~4台分必要と言われる地域が多いです。

《営業所ごとに管理者を設けていること》

営業所ごとに、営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、

管理者1名を選任する必要があります。

★ポイント★

管理者になるための、実務経験や特別な資格は必要ありません。

ただし、以下に該当する者は管理者に選任することができません。

・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていないもの

・住居の定まらない者

・禁固以上の刑、または特定の犯罪で罰金刑に処せられ5年経過していないもの

・古物営業の許可を取り消されてから5年経過していないもの

・営業所に常勤できない者

・すでに他の営業所の管理者となり、営業所の距離的に複数管理することができない場合

・未成年者

・暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者

・心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者

《欠格事由に該当していないこと》

次の項目に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。

1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2.犯罪者

・罪種を問わず(道路交通法違反も含む。)、

禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予期間中の者も含む。)

・刑の執行が終了してから5年が経過しない者

・刑の執行を受けなくなった

・恩赦により減刑され、減刑された刑の執行が終了してから5年を経過しない者

・恩赦により刑が免除されてから5年を経過しない者

・刑が確定したが、刑の執行を受けずに、時効が完成してから5年を経過しない者

・罰金刑に処せられた者

・古物営業法のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、

営業停止命令違反で罰金刑が確定してから5年を経過しない者

・刑法のうち、窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪により罰金刑が確定してから、

5年を経過していない者

※執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失うため、

満了の翌日から許可申請ができます。

3.集団的に、又は常習的に暴力的不良行為その他の罪に当たる違法な行為で

国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

4.暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、

集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者(過去10年間に暴力的不法行為等を

行ったことがある者)、暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から

命令又は指示を受けてから3年を経過しない者

※すでに許可を受けている者が該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。

5.住居の定まらない者

6.古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消され、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

※許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。

7.古物営業法第24条第1項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、

取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者

8.心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として

国家公安委員会規則で定めるもの

9.営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を

選任すると認められないことについて相当な理由のある者

※欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。

10.法人役員に、1から8までに該当する者がある者

11.営業について成年者と同一能力を有しない未成年者 (※管理者のみ)

※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。

書類は何が必要?

古物商許可を申請するためには、

次のような書類を初めにご準備いただきます。

《法人の場合》

・法人の登記事項証明書

・定款の写し

・住民票

・身分証明書(運転免許証や保険証ではありません)

・略歴書

・場合によって必要になる書類(例:賃貸借契約書・プロバイダの資料など)

《個人の場合》

・住民票

・身分証明書(運転免許証や保険証ではありません)

・略歴書

・場合によって必要になる書類(例:賃貸借契約書・プロバイダの資料など)

★ポイント★

法人の場合、略歴書、誓約書、住民票、身分証明書は、

役員全員(監査役含む)と管理者のものが必要です。

特に住民票や身分証明書は手配に時間がかかる可能性があるため、ご注意ください。

金属くず商とは?

古物の取引を扱う事業において、金属を取扱う場合は、

都道府県によって古物商とは別に「金属くず商許可」などが必要な都道府県があります。

該当する都道府県では、金属くず商に関する規定を条例で定められています。

条例が定められていない都道府県での営業に関する規制はありません。

金属くず商は、大きく分けて「金属くず商」と「金属くず行商」に分類されています。

《金属くず商》

営業所を置いて、金属くずの売買を行うこと。 金属くず商許可(届出)が必要となります。

★ポイント★

殆どの道府県では営業所単位での許可ですので、

県内に複数の営業所を構える場合は、営業所毎に手続きが必要です。

《金属くず行商》

営業所以外の場所に出向いて金属くずの売買を行うこと。金属くず商行商届出(許可)が必要となります。

★ポイント★

条例が定められている都道府県内に出向いて買取り等を行う場合も、

予め出向く都道府県において行商の届出が必要です。

原則、個人単位で届出のため、行商を行う従業員一人につき一件の届出が必要です。

《金属くず商許可が必要な都道府県》

北海道 茨城県 長野県 静岡県 福井県 岐阜県 滋賀県 大阪府 兵庫県

奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 山口県 徳島県

《補足:金属くずとは》

鉄くずや銅線等の『本来の用途としては使用できない金属類』を金属くずといいます。

金属くずの定義は各道府県により多少異なりますが、

内容はほぼ同じで下記のようなものが金属くずに該当します。

(1)その物本来の目的として売買、使用されない金属類

(2)古物営業法に規定されている古物に該当しない金属類

・鉄、アルミ、ステンレス、 銅のスクラップ

・銅線、ピカ線、エナメル線、雑電線 等

・真鍮、砲金、銅合金、 鉛、亜鉛、錫、ハンダ

・エアコンの配管

・ラジエーター、コンプレッサー

・アルミのサッシ、ホイール

・自動車触媒

など

手続きの流れ

STEP1:ご相談

初回相談は無料です。

まずは、問い合わせフォームからご連絡ください。

STEP2:面談・お申込み

対面・ZOOM・電話にて、詳細をお伺いします。

お伺いした内容にて、お見積りさせていただきます。

金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。

STEP3:要件の整備・必要書類のご案内

まずは、要件をクリアしていただきます。

クリアできましたら、必要書類(当事務所で作成できない書類)をご案内します。

ご準備いただけ次第、必要書類をお送りください。

STEP4:書類作成・内容確認

頂いた書類・情報をもとに、書類作成させていただきます。

作成が完了次第、内容のご確認をいただきます。

STEP5:当事務所から申請

内容に問題なければ、申請させていただきます。

申請先から追加書類の指示などがあれば、対応致します。

STEP6:許可証の受領

★当事務所へ依頼するメリット★

・要件整備から許可証の受領まで、一括してサポート致します。

・許可取得後のサポートもご要望に応じて対応可能です。