・不動産を小口化して、投資家を募りたい

・許可取得したいけど、どうすればいいか分からない・・・

CJ Link Services行政書士法人によくいただくご相談の内容です。

当事務所では、不動産特定共同事業に関する許可・登録の取得サポートをしています。

この許可・登録を取得するためには、許可基準をクリアする必要があります。

当事務所では、現状での許可・登録取得の可否判断から、どうすれば許可を取得できるのか等のコンサルティング、

書類作成、申請代行まで一括したサポートが可能です。

是非、お問い合わせください!

<目次>

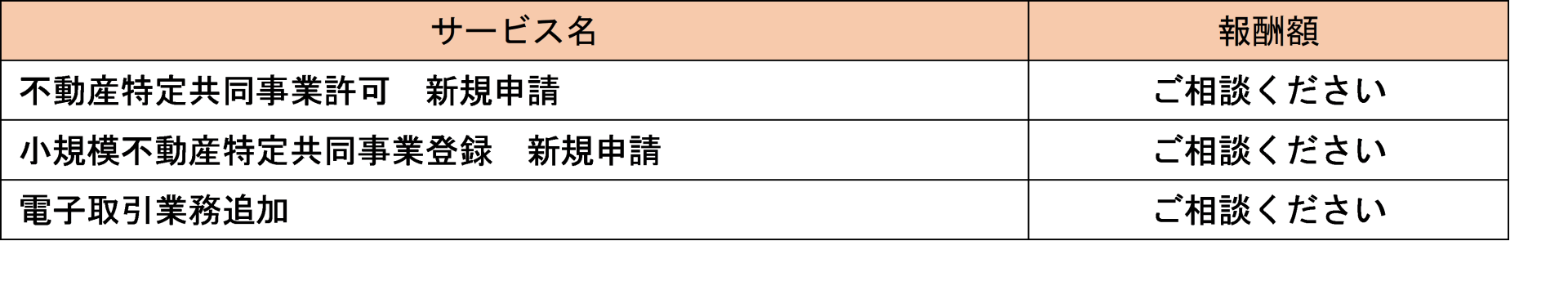

サービス一覧・報酬表

不動産特定共同事業のサービスは下記の通りです。

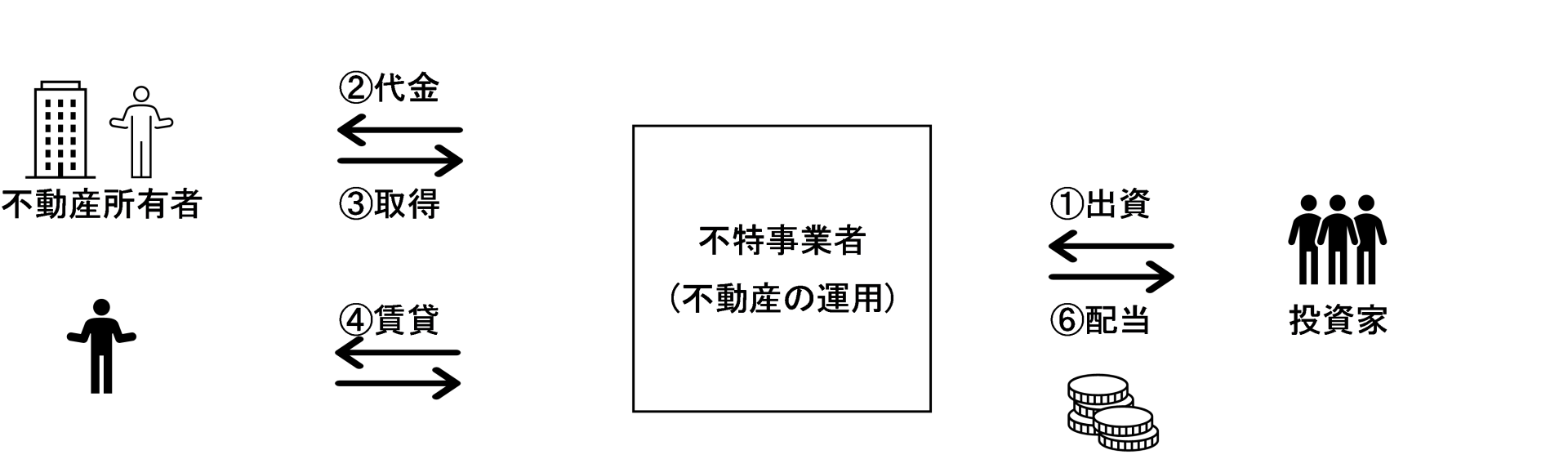

不動産特定共同事業とは

投資家が出資を行い、不動産会社等が不動産を運用することで得た収益を

投資家に分配する契約(不動産特定共同事業契約)に基づいた不動産事業を言います。

つまり、出資を募って不動産を売買・賃貸等し、その収益を分配する事業です。

投資の対象が株式や仮想通貨などの金融商品ではなく、現物の不動産を資産の目的として運用します。

不動産投資は、所有している不動産からの賃貸収入や、不動産を取得した時よりも値上がりしたタイミングで売却して

収益を得ることを目的とした投資です。ただ、運用目的の不動産を取得するために多額の資金がかかってしまいます。

そこで、高額な不動産を小口化した事業が生まれ、その事業の適正な運用を確保する目的で、

平成7年4月に制定されたのが「不動産特定共同事業法」(以下、不特法)です。

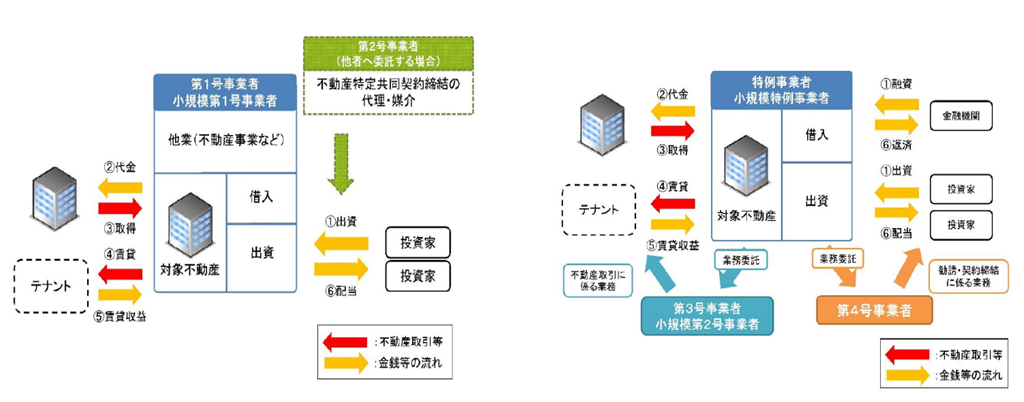

〇小規模不動産特定共同事業とは・・・

不特法が施行されて以降、不特法に基づき不動産証券化事業を行う者(不動産特定共同事業者)については、

資本金や宅地建物取引業の免許等の一定の要件を設け、許可制となりました。

ただ、許可要件のハードルが高く、空き家などの不動産の運用のような小規模な事業を行うための

不特事業者が広がっていない状況を踏まえて、平成29年12月に、参入要件が緩和された登録制の

「小規模不動産特定共同事業」が創設されました。

既存の第1・3号事業と異なる点は、

★事業者が1人の事業参加者から受けられる出資額の上限は100万円

(特例投資家については、当該事業への出資総額を超えない範囲内である1億円)

★事業参加者からの出資の合計額(=出資総額)の上限は、1億円。

★登録に有効期間がある(5年間、引き続き事業を行う場合は、事前に更新申請が必要。)

つまり、出資総額に上限があり規模の大きい案件組成は難しいかもしれませんが、要件が緩和し、

利活用が進まない小規模な不動産をより活用しやすくなった、ということです。

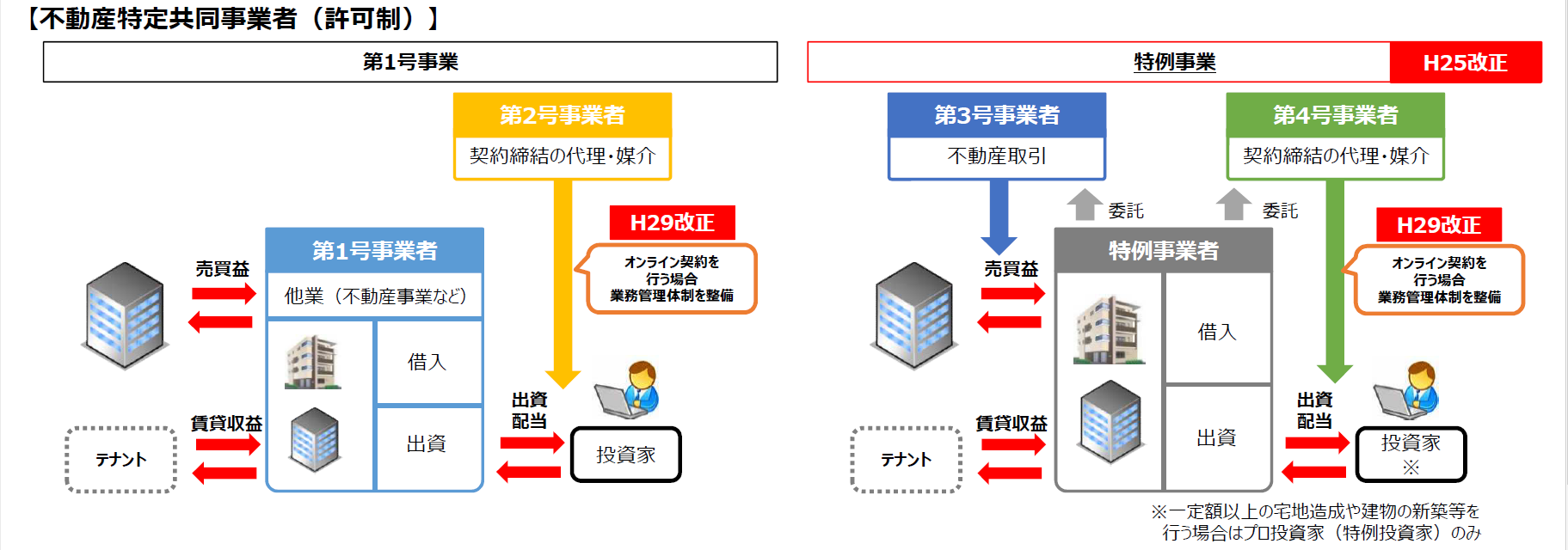

不動産特定共同事業の種類

不動産特定共同事業は、業として行う行為別に、「第1号事業~第4号事業」に分類されています。

【法第2条第4項】

第1号事業:不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産

取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為

第2号事業:不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為(第4号事業を除く)

第3号事業:特例事業者の委託を受けて当該特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約に基づ

き営まれる不動産取引に係る業務を行う行為

第4号事業:特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為

〇よくあるスキームの例(第1号事業・第2号事業・第3号事業・第4号事業)

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001311695.pdf

〇よくあるスキームの例(小規模第1号事業・小規模第2号事業) ※実務手引書より

不動産特定共同事業の契約類型

不動産特定共同事業で取り扱うことができる不特契約の主なパターンとして、

①任意組合型

②匿名組合型

③賃貸契約型

があります。

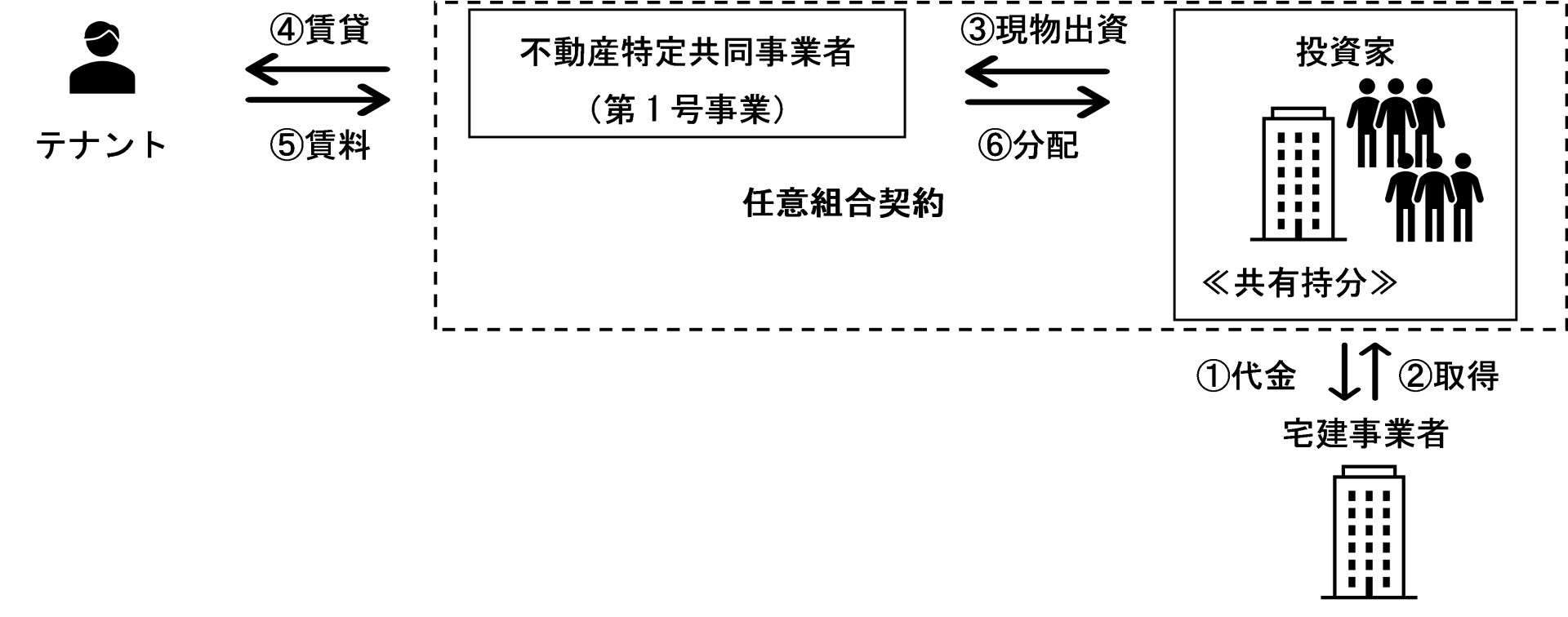

「①任意組合型」

各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの一人又は数人の者に

その業務の執行を委任して不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うこと

を約する契約、を言います。【法第2条3項1号】

つまり、投資家と不特業者が組合契約を結び、組合として取得した不動産を運用し、

当該不動産取引で得られた収益を投資家に分配する、というものです。

任意組合における出資は、投資家が対象不動産の共有持分を取得した後、当該組合へ不動産の現物出資を行うケースと、

投資家と不特業者が組合契約を結んだ後、投資家からの金銭出資にて不動産を取得するケースがあります。

また、任意組合における出資は、金銭出資や物(現物出資)だけでなく労務出資も認められているため、

投資家が金銭出資(現物出資)を行い、不特事業者が業務執行役員として労務出資をする、

といった内容の契約にすることも可能です。

任意組合型の場合、組合財産は、任意組合に帰属し、総組合員の共有に属することになります。

また、事業から生じた第三者に対する債務については、出資した金額等に関わらず無限責任を負います(無限責任)。

任意組合の業務の決定は、組合員の過半数をもって決定しますが、任意組合契約で定めることにより、

一人又は数人の組合員又は第三者へ委任することもできます。

不特事業については、不特業者が業務執行の委任を受け、業務執行役員となります。

〇任意組合型のスキームの例(現物出資の場合)

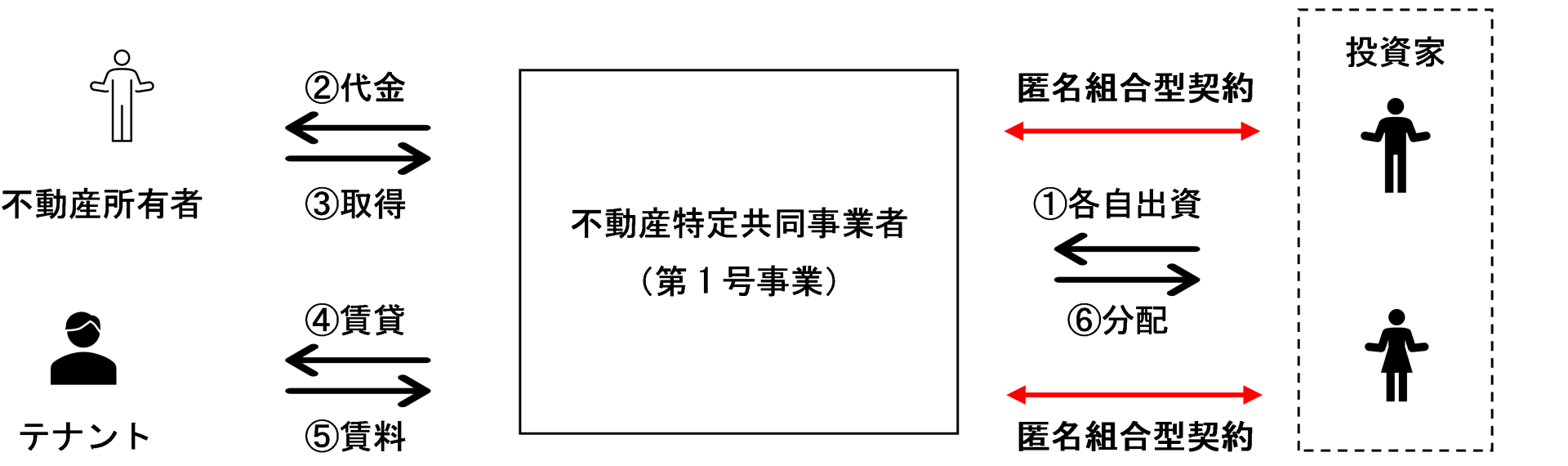

「②匿名組合型」

当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため出資を行い、相手方がその出資された財産により

不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる利益の分配を行うことを約する契約、を言います。【法第2条3項2号】

つまり、各投資家は不特業者との匿名組合契約に基づき金銭出資を行い、当該出資金により

不特業者は現物不動産を取得し、不動産取引から生じる収益を出資した金額に応じて分配される、というものです。

任意組合型契約は、1事業につき1契約であるのに対し、匿名組合型契約は、投資家毎に匿名組合型契約を結びます。

匿名組合出資については、出資と物の出資(現物出資)だけが認められ、任意組合出資のような労務出資は認められません。

匿名組合型契約の場合、組合財産は、不特業者に帰属します。

第1号事業者(小規模第1号事業者)は、組合財産と他に固有財産を有していることになり、

法的に分別されることは無いため、第1号事業者(小規模第1号事業者)が倒産した場合は、組合財産にまでその影響が及びます。

また、事業から生じた第三者に対する債務については、匿名組合員は、出資した金額の範囲内でのみ責任を追います。(有限責任)

匿名組合の業務の決定は、不特事業者(第1・3号事業者、小規模第1・2号事業者)が行います。

匿名組合員である投資家が、不特業者に代わって業務の執行をしたりすることはできません。

〇匿名組合型のスキームの例

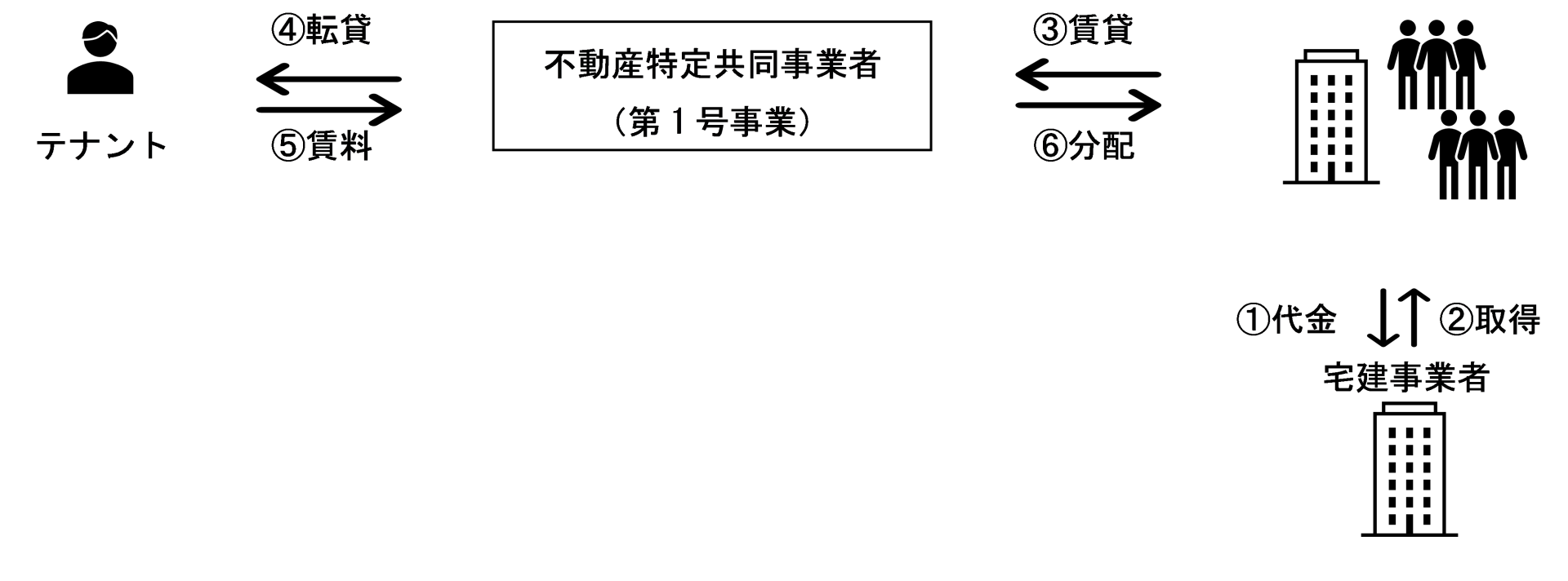

「③賃貸契約型」

当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため自らの共有に属する不動産の賃貸をし、

又はその賃貸の委任をし、相手方が当該不動産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を

行うことを約する契約、を言います。【法第2条3項3号】

つまり、投資家が取得した共有持分を有する対象不動産を、不特業者が投資家からの不特事業に係る委任手続き(賃貸借契約等)

に基づき不動産取引を行い、生じる収益を投資家に分配する、というものです。

法第2条3項3号にて、「賃貸」と「賃貸の委任」が区別されている理由は、

不特業者が対象不動産をすべて販売し共有していない場合は、共有者から賃貸借契約を締結して

不動産を借りて運用していく一方で、すべて販売できていないなど、不特業者が対象不動産を共有している場合は、

共有者間での合意として不特業者が第三者へ賃貸させることを委任する委任契約の締結が必要になるから、と考えられています。

各投資家が保有するのは、対象不動産の「共有持分」で、各投資家は「対象不動産の共有者」に過ぎません。

そのため、対象不動産の一括売却を行う場合には、共有者全員の合意が必要なり、手続きが困難になるケースがあります。

〇賃貸契約型のスキームの例

クリアすべき許可要件は何?

不動産特定共同事業許可を取得するため、法令上の要件の他、求められるポイントは以下の通りです。

①会社要件

・法人であること(外国法人の場合は、国内に事務所を有する必要があります。)【法第6条第1項】

・宅地建物取引業免許を取得していること【法第6条第2号】

・目的欄に、不動産特定共同事業に関する内容の記載があること

②業務管理者の設置・人的構成

〇業務管理者

事務所ごとに、以下の要件を満たす「業務管理者」を設置されている必要があります。

1.従業員であること

→ 業務管理者として不特事業に係る業務を管理監督する立場にあるため、事務所に常勤してい

ることが求められます。また、専ら不特事業に従事する(従事できる状態である)のが望ましいですが、

専任の宅地建物取引士とは異なり、法律上の「専任」であることまでは求められていません。

2.宅地建物取引士の資格を有すること

3.下記のいずれかに該当する者であること

a)不動産特定共同事業の業務に関し、3年以上の実務経験を有する者

b)公認不動産コンサルティングマスター

c)ビル経営管理士

d)不動産証券化協会認定マスター

〇人的構成

人的構成が次に掲げる基準に該当すること。【施行規則第12条第2項各号】

イ 不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有するものであること。

ロ 許可の申請をした法人の役員が当該法人以外の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいる場合にあっては、

当該役員が当該法人以外の法人の常務に従事し、又は事業を営むことにより不動産特定共同事業の公正かつ

適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

不動産特定共同事業の業務の種別(第1~4号)や契約の種類(匿名組合型等)によって、

適正に業務を遂行できる組織体制は異なるため、審査は組織に関する事項を記載した書面にて、実態に即して実質的に判断されます。

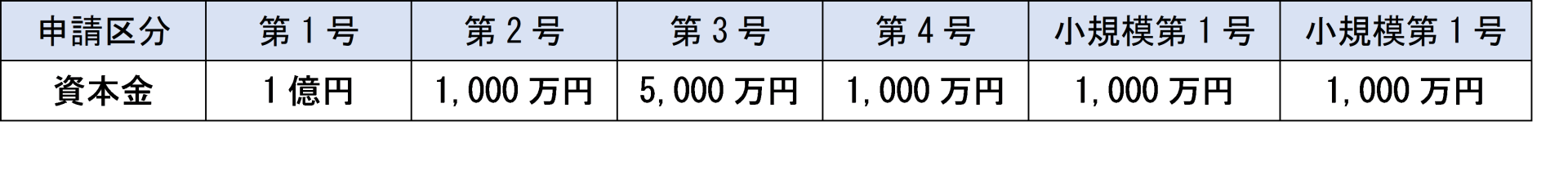

③財産要件

1.資本金

その資本金又は出資の額が事業参加者の保護のため必要かつ適当なものとして不動産特定共同事業の種別ごとに

政令で定める金額を満たすものであること。【法第7条第1項、令第4条】

2.純資産

その資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の

百分の九十に相当する額を満たすものであること。【法第7条第2項】

→ 純資産>(資本金×90/100)

3.財産的基礎が次に掲げる基準に該当すること【施行規則第12条第1項各号】

イ 許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産及び損益の状況が良好であること。

ロ 財産及び損益の状況が許可の申請の日を含む事業年度以降良好に推移することが見込まれること。

④約款要件(第1・3号事業者、小規模1・2号事業者)

その不動産特定共同事業契約約款の内容が政令で定める基準に適合するものであること。【法第7条第5項】

→ 国土交通省のHPに、一般社団法人不動産証券化協会が作成している<モデル約款>がありますので、こちらを参考下さい。

(国交省 不動産特定共同事業 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000263.html)

⑤その他

・役員等の属性

その者又はその役員若しくは政令で定める使用人が当該許可の申請前五年以内に

不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたものでないこと。【法第7条第3項】

・直前3年度分の会計監査を受けた財務諸表(貸借対照表・損益計算書)が必要

書類は何が必要?

不動産特定共同事業の許可(小規模の場合は登録)申請時に必要な書類は以下の通りです。

1.許可申請書

2.登録免許税

3.添付資料

・役員、株主に関する資料

・業務管理者に関する資料

・業務を執行するための組織に関する資料

・誓約書

4.定款(目的欄に、不動産特定共同事業がある最新のもの)

5.商業登記簿謄本

6.不動産特定共同事業約款(業務を行う契約種別のもの)

※約款の内容がモデル約款と異なる場合、約款の比較表が必要になります。

7.直近3年度分の決算書(BS・PL)及び会計監査報告書

8.直前3年の各年度における法人税納税証明書(その1)

9.その他

・収支見込計画書 ・事業計画書(投資対象予定の物件概要書等)

・(第4号事業の場合)金融商品取引業登録通知書の写し

手続きの流れ

STEP1:ご相談

初回相談は無料です。

まずは、問い合わせフォームからご連絡ください。

STEP2:面談・お申込み

対面・ZOOM・電話にて、詳細をお伺いします。

お伺いした内容にて、お見積りさせていただきます。

金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。

STEP3:要件の整備・必要書類のご案内

まずは、要件をクリアしていただきます。

クリアできましたら、必要書類(当事務所で作成できない書類)をご案内します。

ご準備いただけ次第、必要書類をお送りください。

STEP4:書類作成・内容確認

頂いた書類・情報をもとに、書類作成させていただきます。

作成が完了次第、内容のご確認をいただきます。

STEP5:当事務所から申請

内容に問題なければ、申請させていただきます。

申請先から追加書類の指示などがあれば、対応致します。

STEP6:許可証の受領

★当事務所へ依頼するメリット★

・要件整備から許可証の受領まで、一括してサポート致します。

・許可取得後のサポートもご要望に応じて対応可能です。