・売上が伸びない

・コストの削減が難しい

・情報が集まらない

・人材の確保・育成が思うようにいかない

等の課題を抱えている中小企業の事業所様はいらっしゃいませんか?

上記のような経営課題を解決するために、「事業協同組合の設立」が注目されています。

また、最近では、外国人技能実習生の受け入れをするために、

事業協同組合を設立したいというご相談を多くいただきます。

ただ、設立しようとしても、株式会社のようにすぐに設立できるものではありません。

事業協同組合を設立するためには、管轄行政からの「認可」の取得が必要です。

認可を取得するためには、事業計画や収支予算の策定などが求められます。

特に、外国人技能実習生の受入事業が入ると、ハードルが高くなります。

これまで異業種のケースや、外国人技能実習生の受入事業が入ったケースなど

多くのサポート実績を積んできた行政書士にお任せください!

〈目次〉

・技能実習生を受け入れるには、まずは事業協同組合の設立が必要

・Q&A

事業協同組合とは

事業協同組合とは、中小企業者が互いに協力し、助け合う精神(相互扶助の精神)に基づいて

協同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の向上・改善を図るための組合です。

簡単に言うと、

中小企業の事業者が集まり、自社に無いものを互いに補いつつ、

それぞれの事業者が成長するために、共通する事業を行うための組織になります。

あくまで、事業協同組合は、「中小企業の事業者」のための組織です。

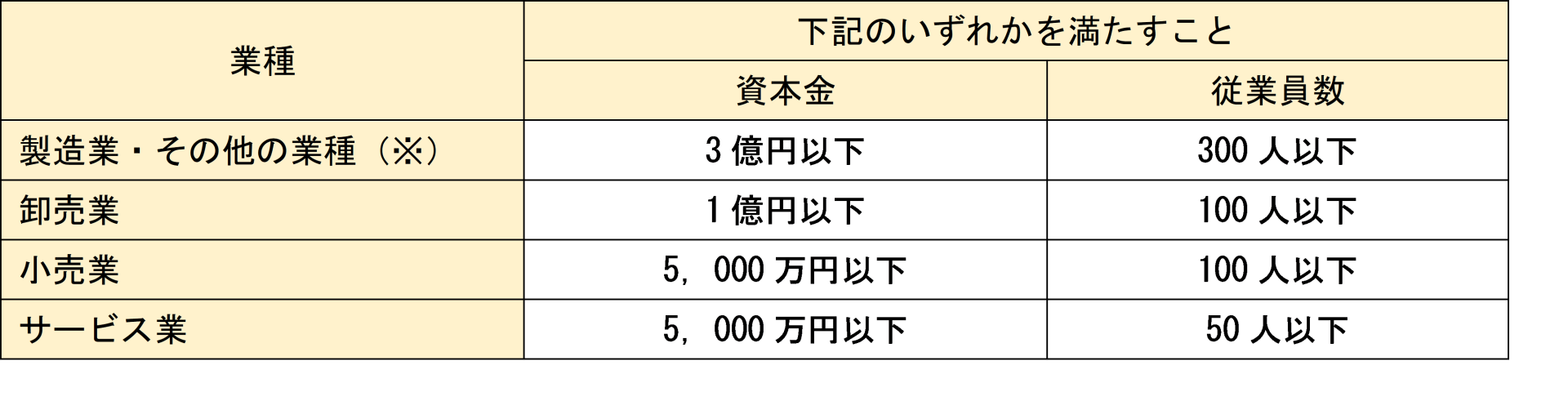

※中小企業の定義※

中小企業基本法において、次のように定められています。

※その他の業種には、下記が含まれます。

鉱業、建設業、電機、ガス、熱供給、水道業、運輸・通信業、金融・保険業、不動産業など

クリアすべき許可要件は何?

事業協同組合を設立するために、次の要件をクリアする必要があります。

①4人以上の発起人(=組合員:中小企業又は個人事業主)を選定すること

②共同事業を計画し、収支予算が赤字になっていないこと

①4人以上の発起人(=組合員:中小企業又は個人事業主)を選定すること

★ポイント★

・事業をしている方に限られます。

会社の従業員は、組合員になることができません。

・発起人が異業種の場合でも設立は可能です。

②共同事業を計画し、収支予算が赤字になっていないこと

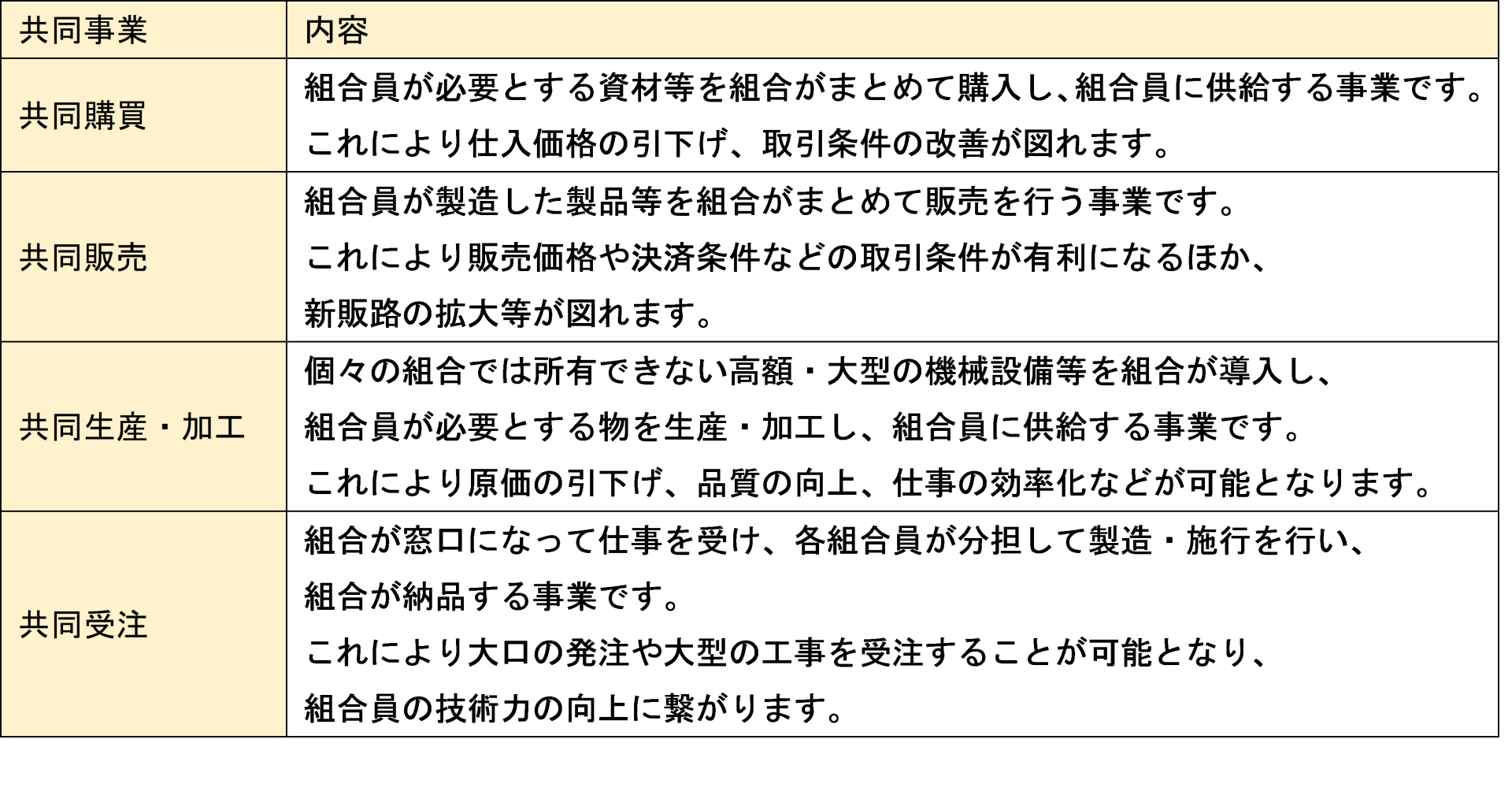

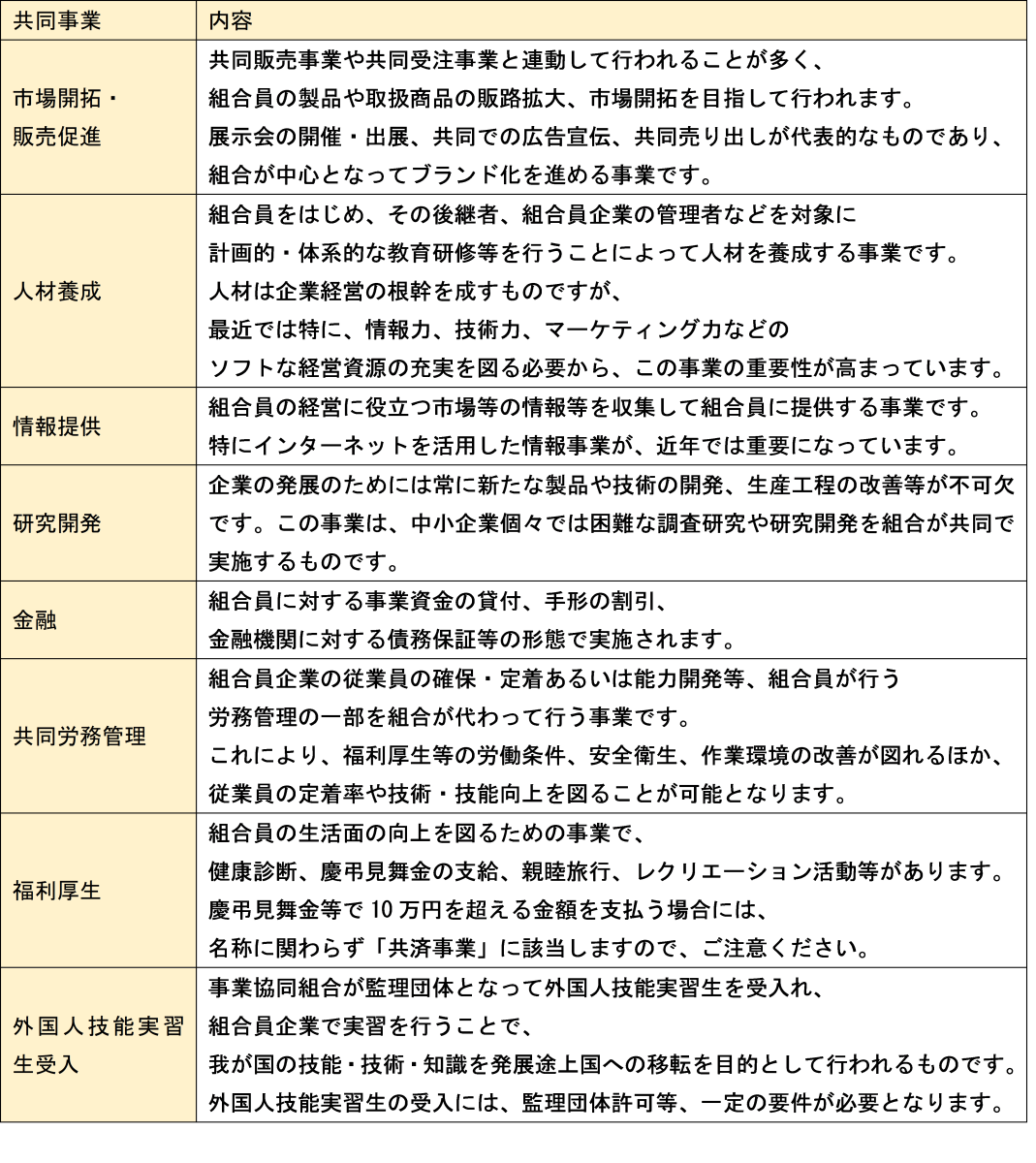

共同事業は大きく分けて、「経済事業」と「非経済事業」があります。

この2つの事業を組み合わせて、事業計画を立てます。

共同事業の詳細については、〈設立すると何ができるの?〉をご確認ください。

★ポイント★

・外国人技能実習生の受け入れも共同事業の1つですが、この事業のみで、事業協同組合を設立することはできません。

・営利団体では無いので、大きな利益を上げる必要はありませんが、損失が出る計画では、認可を取得することはできません。

設立すると何ができるの?

事業協同組合を設立すると、共同事業を行うことができます。

共同事業は大きく分けて、「経済事業」と「非経済事業」があります。

★ポイント★

・様々な組み合わせができますが、

経済事業1つ+非経済事業2~3つが一般的に多いケースです。

(具体例)

経済事業:共同購買事業

非経済事業:情報提供事業・外国人技能実習生受入事業

一覧:経済事業

一覧:非経済事業

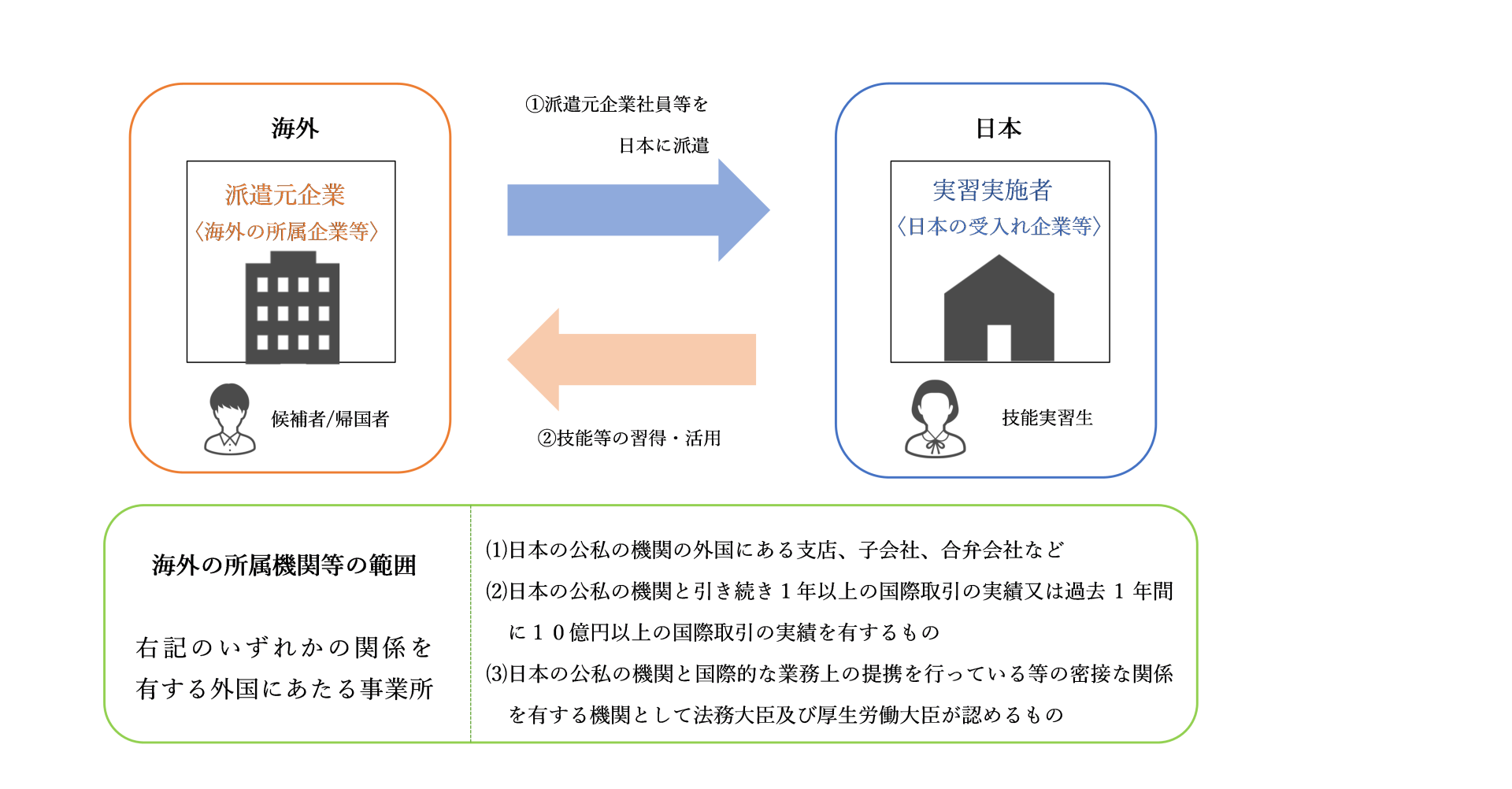

技能実習生を受け入れるには、まずは事業協同組合の設立が必要

技能実習生を自社で受け入れる場合、

「企業単独型」もしくは「団体監理型」での方法で受け入れることになります。

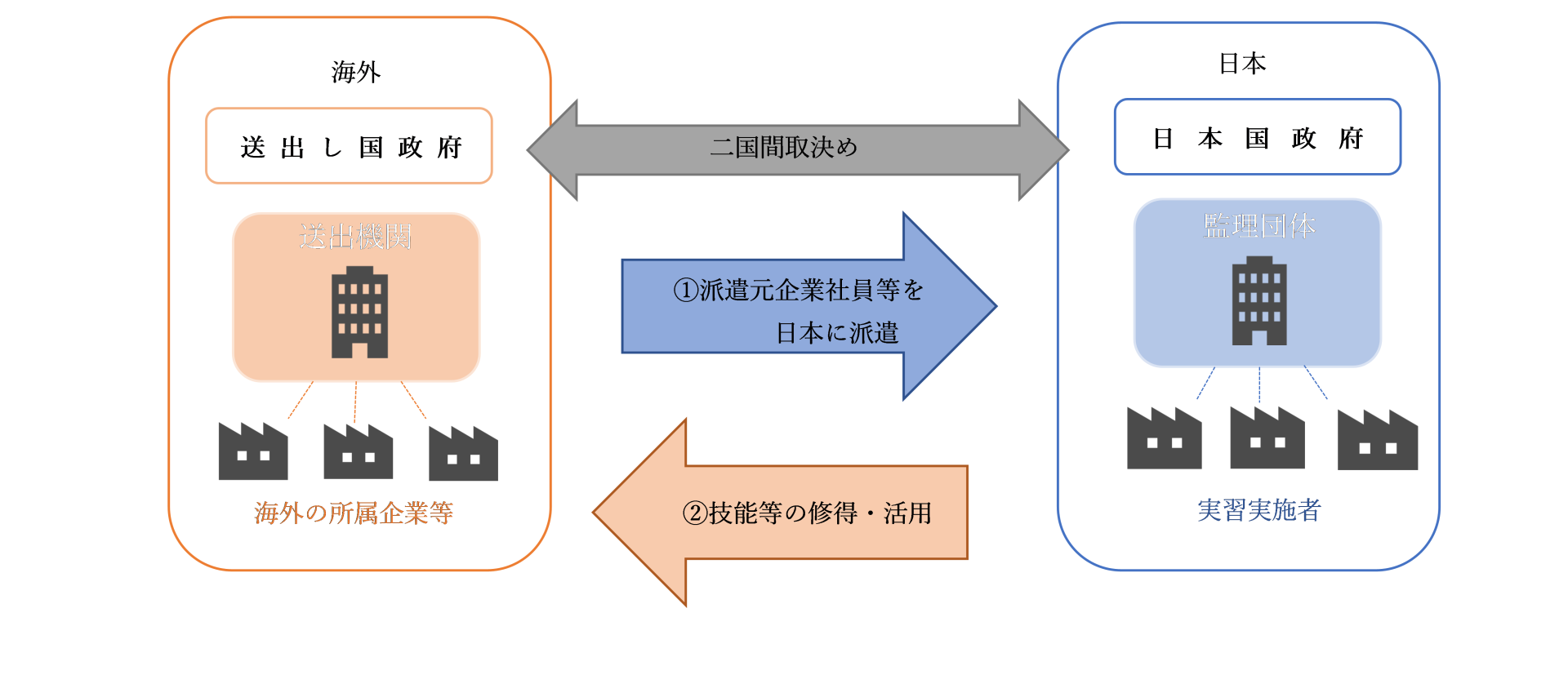

「企業単独型」…日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受入れて技能実習を実施する方式

「団体監理型」…事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受入れ、

傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

企業単独型の場合、受入企業に海外の現地法人や一定規模の取引先企業が無いとできず、

中小企業にとって、非常にハードルが高くなります。

そのため、多くの企業が団体監理型を選択します。

その団体監理ができる組織として、中小企業でも設立可能なのが、事業協同組合です。

※設立後に、監理団体許可を取得する必要があります。

事業協同組合を設立する際には、

監理団体許可の取得を視野に入れて、体制作りをしていきましょう!

詳しくは、監理団体許可のページをご確認ください。

Q&A

Q.名称を決める際にルールはある?

A.組合名の前後に必ず「事業協同組合」または「協同組合」と入れる必要があります。

Q.組合員の出資金の限度額は?

A.出資金の限度額は、100分の25(合併、脱退の場合100分の35)となります。

Q.役員は何人必要?

A.理事3人以上、監事1名以上が必要となります。

Q.組合員を広く募りたいため、設立時から、組合員の受入資格を広げておくことは可能?

A.それはできません。

設立時は、発起人の本店所在地と業種が、組合員としての受入資格となります。

そのため、新たに加入したい企業が、受入資格に該当しない場合は、

都度、受入資格を広げるための定款変更認可申請をする必要があります。

Q.事務所についてルールはある?

A.事業協同組合を設立する上で、特段ルールはありません。

発起人の事務所の間借りでも大丈夫です。

ただし、監理団体許可を取得する場合は、独立した事業所が必要となります。

Q.事業協同組合の設立時から、定款の目的欄に「外国人技能実習生受入事業」を入れることができる?

A.平成29年11月1日から新たな技能実習法が施工され、

設立時から定款の目的欄に「外国人技能実習生受入事業」を入れることは可能です。

※ただし、設立以降の運営状況については確認される可能性があります。

Q.大企業も組合員になることは可能?

A.原則、大企業の組合員加入は認められていません。

ただし、大企業であっても市場の支配力や実情などに応じて参加できる可能性はあります。

加入する際には、公正取引委員会に届け出る必要があります。

ご依頼から設立の流れ

STEP1:ご相談

初回相談は無料です。

まずは、問い合わせフォームからご連絡ください。

STEP2:面談

対面・ZOOM・電話にて、ご状況をお伺いした上で、

当手続きのポイントをお伝えします。

発起人様が決まっていない場合は、発起人様の選定からスタートです。

STEP3:お申込み

発起人様が決まった後に、お見積りさせていただきます。

金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。

STEP4:ヒアリング、共同事業の決定

お打合せをしながら、共同事業を決定します。

STEP5:書類作成・内容確認

頂いた書類・情報をもとに、書類作成させていただきます。

作成が完了次第、内容のご確認をいただきます。

STEP6:中央会(または管轄行政)へ書類提出(仮申請)

内容に問題なければ、提出させていただきます。

追加書類の指示などがあれば、対応致します。

STEP7:管轄行政との事前協議

書類上の審査が完了次第、管轄行政の事前協議があります。

ここが一番の山場です!ここをクリアすると、あとは時間の流れとともに、

約2ヶ月で、設立まで進めることができます。

STEP8:創立総会の開催公告・開催、理事会の開催

STEP9:本申請

STEP10:認可取得、出資金の払込、登記申請

※登記に必要な申請書類作成及び申請は当社提携の司法書士が行います。

STEP11:事業開始!

★当事務所へ依頼するメリット★

・検討段階のご相談から設立まで、一括して対応させていただきます。

・事業協同組合設立後もしっかりサポート致します。

年次報告書の届出や各種変更申請はもちろん、技能実習生の受入事業をする場合、

監理団体許可やビザの取得などが必要ですので、お任せください!