・これからドラックストアを立ち上げて、OTC医薬品を販売していきたい!

・ドラックストアを開設したいけど、どうすればいいの?

・許可要件がよく分からない・・・

CJ Link Services行政書士法人によくいただくご相談の内容です。

当事務所では、店舗(ドラッグストア)でOTC医薬品を販売するために、

必要な店舗販売業許可の取得サポートをしています。

この許可を取得するためには、許可基準をクリアする必要があります。

当事務所では、現状での許可取得の可否判断から、

どうすれば許可を取得できるのか等のコンサルティング、

書類作成、申請代行まで一括したサポートが可能です。

これまで多くのサポート実績を積んできた当事務所にお任せください!

〈目次〉

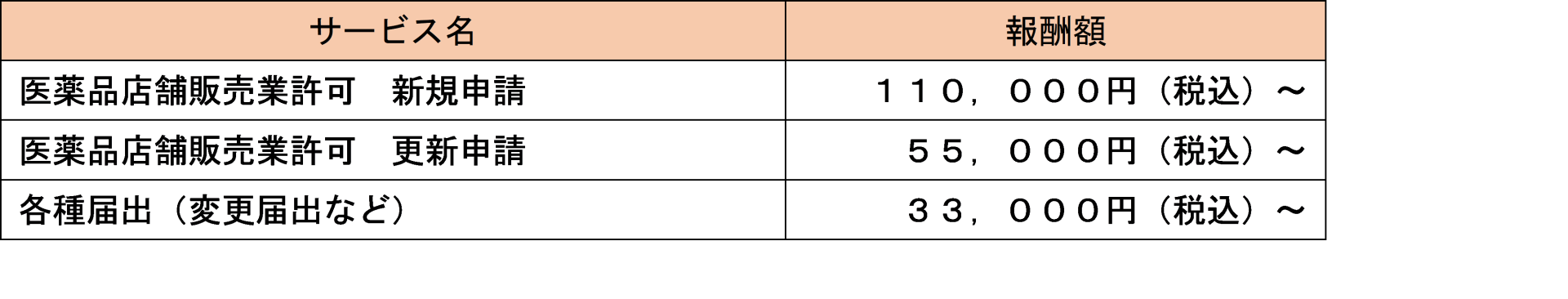

サービス一覧・報酬表

医薬品店舗販売業許可のサービスは次の通りです。

報酬額についてもお伝えしますので、まずはこちらをご確認ください!

店舗販売業とは

店舗販売業とは、店舗を構えて、OTC医薬品の販売を行うことです。

いわゆる、調剤のないドラッグストアのことをいいます。

取扱いができる医薬品は、OTC医薬品のみとなります。

また、店舗に薬剤師がいるかいないかによって、取扱える医薬品が異なってきます。

具体的には、次の通りです。

・薬剤師がいる場合:

要指導医薬品、一般用医薬品(第1類~第3類医薬品)

・薬剤師がいない場合(登録販売者のみ):

一般用医薬品(第2類~第3類医薬品のみ)

★ポイント★

今後、取扱いたい医薬品の種類によって、店舗の体制が異なります。

人件費などのコストにも関わることですので、

まず初めに、取扱いたい医薬品をリストアップしてみてください。

OTC医薬品とは何?

OTC医薬品とは、医師に処方してもらう「医療用医薬品」ではなく、

ドラッグストアなどで、自分で選んで買える「要指導医薬品」と「一般用医薬品」のことです。

ちなみに、OTCは、英語の「Over The Counter(オーバー・ザ・カウンター)」の略語で、

対面販売を意味しています。

これまで「大衆薬」や「市販薬」とも呼ばれてきましたが、

最近、国際的表現の「OTC医薬品」という呼称が使われるようになりました。

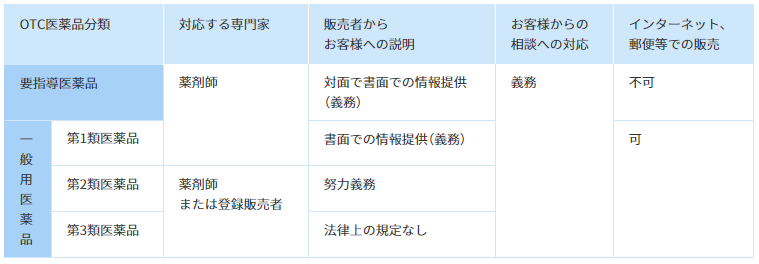

OTC医薬品の分類は、次のとおりです。

◆要指導医薬品

販売に際して、薬剤師が対面で書面にて当該医薬品に関する説明を行うことが義務付けられています。

そのため、インターネット等での販売はできません。

店舗においても、購入者がすぐには手の届かない場所に陳列などすることとされています。

◆第1類医薬品

販売は薬剤師に限られており、販売店では、薬剤師の書面による情報提供が義務付けられています。

店舗においても、購入者がすぐには手の届かない場所に陳列などすることとされています。

◆第2類医薬品

薬剤師または登録販売者からの情報提供は努力義務となっています。

第2類医薬品の中で、より注意を要するものは指定第2類医薬品とされています。

第2類医薬品には、主なかぜ薬や解熱剤、鎮痛剤など日常生活で必要性の高い製品が多くあります。

◆第3類医薬品

薬剤師または登録販売者からの情報提供は、法律上、規定がありません。

第1類医薬品や第2類医薬品に相当するもの以外の一般用医薬品です。

★ポイント★

「要指導医薬品」以外のOTC医薬品(一般用医薬品)は、

インターネットを含め、郵便等を通じ薬局・ドラッグストアから購入することが可能です。

クリアすべき許可要件は何?

大きく分けると、次の基準をクリアする必要があります。

①設備の基準

②人の基準

③販売体制の基準

《設備の基準》

①換気が十分で、清潔である

★ポイント★

・壁に通気孔がある場合は、外気と接しており、衛生上良くないと判断される場合があります。

・製造所の床が、毛の絨毯でできているケースで、例えば絨毯の毛の長さが2~3cm以上あると、

埃が立ちやすく衛生上良くないと判断される場合があります。

②常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されている

★ポイント★

・購入者が容易に出入りでき、店舗であることがその外観から明らかである必要があります。

・店舗以外の場所(住居・事務所・薬局等を除く)へ行くために、

店舗内を通らなければならない場合、明確に区分されていないと判断される可能性があります。

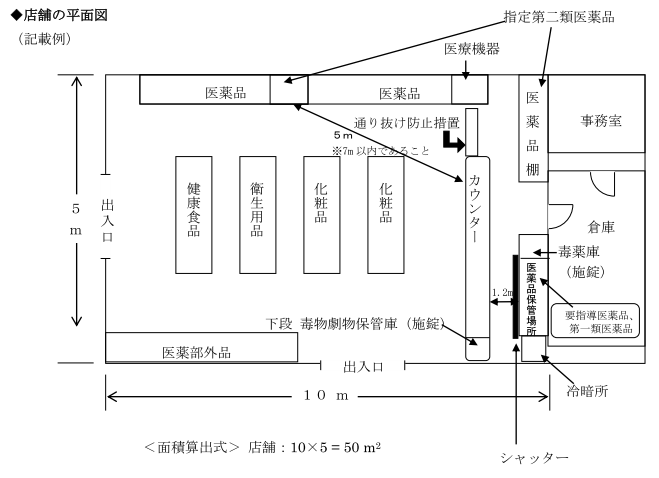

③面積が13.2㎡以上で、業務を適切に行うことができる

★ポイント★

・情報提供を行う設備が必要です。

・要指導医薬品及び第1類医薬品を陳列する場所は、

購入者が容易に手の届かない場所か、鍵のかかる場所にすることが求められます。

・指定第2類医薬品を陳列する場所は、

情報提供を行う設備の後ろや、鍵のかかる場所、情報提供の設備から7mの範囲内の場所にすることが求められます。

④医薬品を常時陳列・交付する場所は、60ルクス以上の明るさがある

⑤冷暗貯蔵のための設備がある ※冷暗貯蔵が必要な医薬品を取扱う場合のみ

⑥鍵のかかる貯蔵設備がある ※毒薬を取扱う場合のみ

店舗レイアウト イメージ(大阪府手引参照)

《人の基準》

①申請者(法人の場合はその役員)が、以下の欠格事由のいずれにも該当していないこと

(1)薬事法の規定により許可や登録を取り消された日から3年経過していない

(2)禁錮以上の刑に処され、その執行を終わった日から3年経過していない

(3)薬事法、麻薬及び向精神薬取締法などの薬事に関する法令や処分に違反した日から2年経過していない

(4)成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者

(5)心身の障害により業務を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

★ポイント★

申請者(法人の場合はその役員)の医師の診断書または疎明書の提出が必要です。

②薬剤師または登録販売者を設置していること

★ポイント★

店舗ごとに常勤1人以上必要です。

《販売体制の基準》

①第1類医薬品を販売する営業時間内は、常時薬剤師が勤務していること

②第2類や第3類医薬品を販売する営業時間内は、常時薬剤師か登録販売者が勤務していること

③一般用医薬品を販売する情報提供場所に、常時薬剤師や登録販売者がいること

④営業時間のうち半分以上は、一般用医薬品を販売していること

⑤第1類医薬品を販売する情報提供場所に、常時薬剤師がいること

⑥一般医薬品販売時間のうち半分以上は、第一類医薬品を販売していること

⑦一般医薬品の情報提供や販売業務管理のため、業務にかかる指針を策定し、手順書を作成すること

また、特定販売(インターネットや電話などでの販売)を行う場合は、

別の基準を満たしていることが求められます。

書類は何が必要?

店舗販売業許可を申請するためには、

大きく分けて次のような書類が必要です。

(大幅な変更はないと思いますが、あくまで大阪府の一例です)

①申請者に関する書類

・登記事項証明書 ※法人の場合のみ

・医師の診断書または疎明書

②店舗に関する書類

・店舗付近の見取図

・店舗のあるフロアー全体の平面図

・店舗の平面図

・勤務表

・業務にかかる指針・手順書

③薬剤師または登録販売者に関する書類

・薬剤師免許証または販売従事登録証

※平成27年以降に登録販売者試験に合格したものに関しては、業務(実務)従事証明書も必要

・使用関係を証明する書類(例:雇用契約書など)

手続きの流れ

STEP1:ご相談

初回相談は無料です。

まずは、問い合わせフォームからご連絡ください。

STEP2:面談・お申込み

対面・ZOOM・電話にて、詳細をお伺いします。

お伺いした内容にて、お見積りさせていただきます。

金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。

STEP3:要件の整備・必要書類のご案内

まずは、要件をクリアしていただきます。

クリアできましたら、必要書類(当事務所で作成できない書類)をご案内します。

ご準備いただけ次第、必要書類をお送りください。

STEP4:書類作成・内容確認

頂いた書類・情報をもとに、書類作成させていただきます。

作成が完了次第、内容のご確認をいただきます。

STEP5:当事務所から申請

内容に問題なければ、申請させていただきます。

申請先から追加書類の指示などがあれば、対応致します。

STEP6:許可証の受領

★当事務所へ依頼するメリット★

・要件整備から許可証の受領まで、一括してサポート致します。

・許可取得後のサポートもご要望に応じて対応可能です。