・これから起業して、宅建業を営みたい!

・これまで行政手続きの経験がなくて、よく分からない・・・

CJ Link Services行政書士法人によくいただくご相談の内容です。

当事務所では、宅地建物取引業(宅建業)を営むために、

必要な宅建業免許の取得サポートをしています。

煩わしい手引き確認から始まり、普段取得されることのない公的証明書の取得や、

申請書類の作成については、書類に不備があれば何度も補正を受けることになり、

すべてご自身でしようと思うと、かなりの時間と労力が必要です。

当事務所にご依頼いただくと、お客様には必要最低限の時間と労力のみで、

許可取得まで最速でサポートしています。

これまで多くのサポート実績を積んできた当事務所にお任せください!

〈目次〉

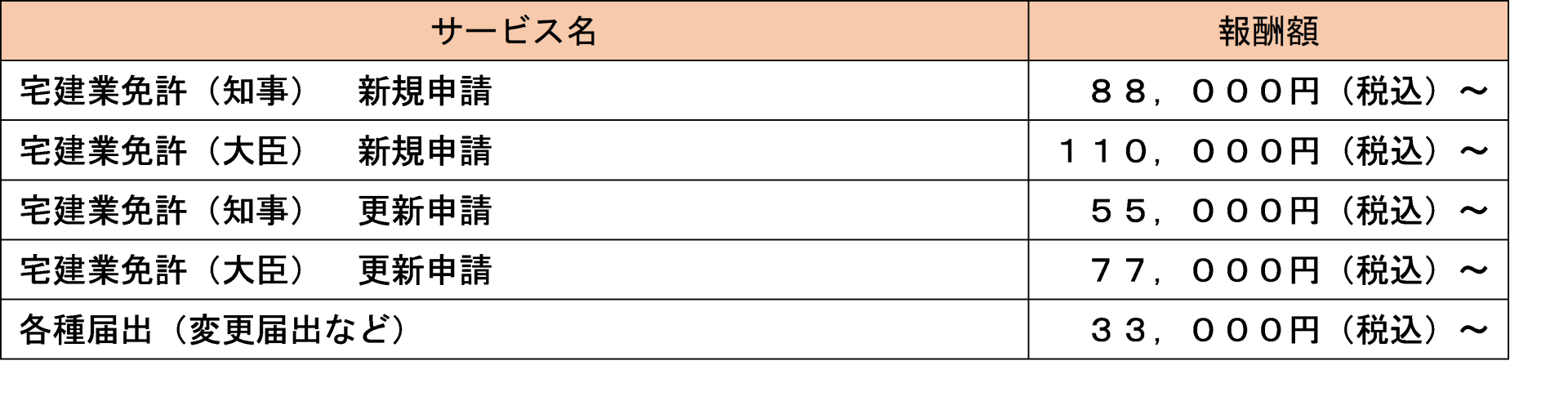

サービス一覧・報酬表

宅建業免許のサービスは次の通りです。

報酬額についてもお伝えしますので、まずはこちらをご確認ください!

宅建業(宅地建物取引業)とは

宅建業とよく言われますが、正式名称は「宅地建物取引業」です。

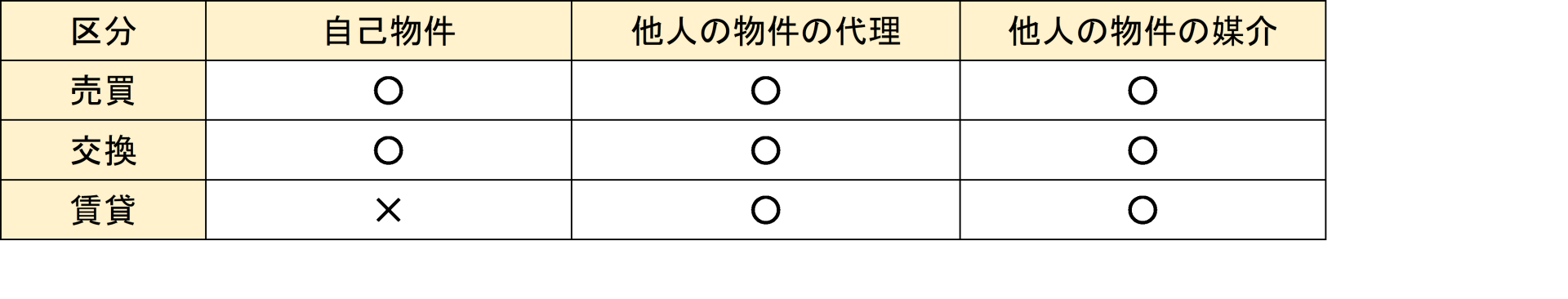

宅建業とは、宅地または建物について次に掲げる行為を業として行うものを言います。

業として行うとは、不特定多数の人を相手に継続、反復してこれらの行為を行うことを言います。

宅地または建物を、

(1)自分で売買・交換する

(2)他人が売買・交換・賃借するにあたり、代理・媒介する

=宅建業に該当

簡単に表にまとめたものが下記のものになります。

自己が所有する土地であっても、不特定多数の人に売ることは、宅建業になります。

また、不動産屋さんに自らが居住する物件を紹介してもらう場合も、宅建業に該当します。

宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制によって、

国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。

そのため、必ず事業開始前に、国土交通大臣または都道府県知事に申請をして、免許を取得する必要があります。

申請してから免許が下りるまで一定期間(1ヶ月~3ヶ月)がかかります。

宅建業免許は、免許取得の要件をクリアすれば個人・法人どちらでも取得可能です。

宅建業免許の区分

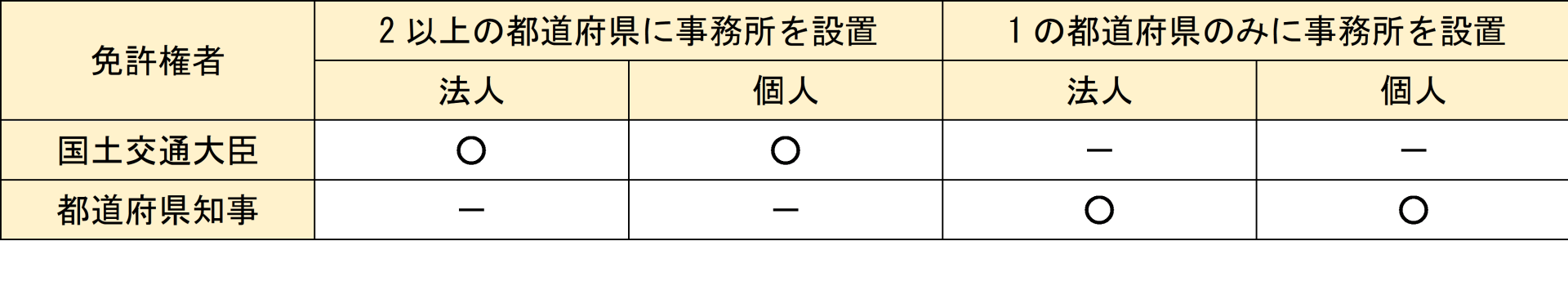

宅建業免許は、国土交通大臣免許と都道府県知事免許に分かれています。

この2つの免許の違いは、2以上の都道府県に事務所を設置するか、

1の都道府県のみに事務所を設置するかの違いにより区分されます。

・2以上の都道府県に事務所を設置する場合 → 国土交通大臣免許

・1の都道府県のみに事務所を設置する場合 → 都道府県知事免許

例えば、大阪府に本店を設け、奈良県に支店を設ける場合は、国土交通大臣免許が必要になります。

★ポイント★

大阪府に本店があり、大阪府知事免許を取得した場合でも、他府県の物件(宅地や建物)を販売・仲介することは可能です。

つまり、国土交通大臣免許も都道府県知事免許も免許自体の違いはなく、

免許を保有していれば、全国どの地域でも宅建業を営むことができます。

宅建業免許の有効期間

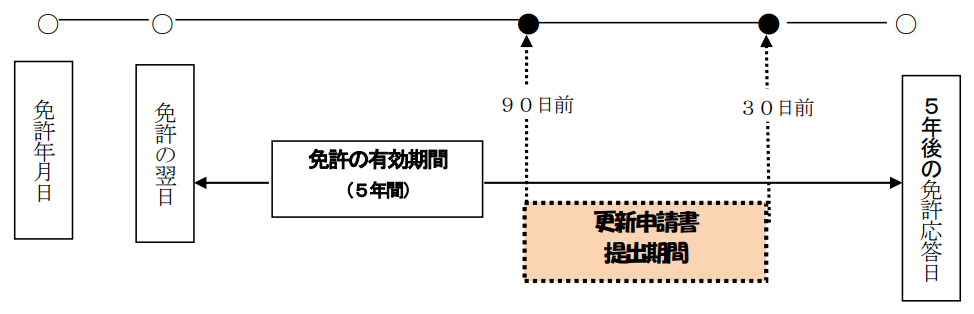

宅建業免許の有効期間は、許可日から5年間です。

宅建業免許は厳密な審査があり、一定の資格を有すると認められる者のみに与えられます。

この一定の基準に合致している状況は、時間の経過により変動する性質のものですので、

基準に適合しなくなったことが判明した場合には、免許取消し等の処分の措置が取られます。

有効期間満了後も引き続いて宅建業を営む場合には、

免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。

★ポイント★

有効期間の最終日(免許満了日)が日曜・祝日などであるかどうかにかかわらず、

満了日をもって免許は失効し、満了日の翌日からは宅建業を営むことができなくなるため、

更新申請漏れがないようにご注意ください。

クリアすべき許可要件は何?

大きく分けると、次の要件をクリアする必要があります。

①事務所の要件

②専任の宅地建物取引士を設置すること

③政令使用人がいること ※必要な場合のみ

④欠格事由に該当していないこと

《事務所の要件》

事務所の要件としては、次の(ア)(イ)のいずれもクリア必要があります。

(ア)商業登記された本店または支店であること

★ポイント★

本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営むと、本店も宅建業の「事務所」となり、

この場合、本店にも営業保証金の供託及び専任の宅地建物取引士の設置が必要になります。

逆に、本店で宅建業を営み、支店で宅建業を行わない場合は、事務所として扱われないため、

保証金の供託や専任の宅地建物取引士の設置は必要ありません。

(イ)継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、

宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所

★ポイント★

次のような施設は事務所として、認められません。

・テント張りやホテルの一室など

・1つの部屋を他の者と共同で使用する場合

※ただし、一定の高さ(170cm以上)のある固定式のパーテーションなどにより仕切られ、

他の事務所などを通らない場合は、独立性が保たれていると認められる可能性あり。

・区分所有建物などの一室を自宅と事務所として利用する場合

※ただし、区分所有建物の管理規約上、事務所としての使用が認められており、かつ、

住居部分と区別され独立性が保たれている場合は認められる可能性あり。

《専任の宅地建物取引士を設置すること》

宅地建物取引士とは、次のいずれにも該当する者を指します。

・宅地建物取引士資格試験に合格していること

・取引士資格登録(2年間の実務経験か講習を受けることが必要)をしていること

・宅地建物取引士証の交付を受けていること

不動産の業務のなかでも特に重要な業務である、

物件や契約内容等の説明(重要事項説明)や契約書などへの記名押印については、

宅地建物取引士しか取り扱えない業務(独占業務)と定められています。

宅建業の免許を受けるためには、専門家である宅地建物取引士を規模に応じて一定数以上設置・雇用する必要があります。

なお、取引士には、事務所ごとに「専任」の状態で設置しなければならない専任の取引士と、それ以外の一般の取引士があります。

どちらも業務内容は同じですが、

専任の取引士は、業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりません。

★ポイント★

一つの事務所において「業務に従事する者」5名につき1名以上の割合で、

専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。

専任の宅地建物取引士の「専任」とは、

当該事務所に常勤して(常勤性)、専ら宅建業の業務に従事すること(専従性)の2つの要件をクリアしている必要があります。

「専任に当たらない例」

・他の法人の代表取締役又は常勤役員を兼任

・会社員、公務員のように他の職業に従事している場合

・他の個人業を営んでいるなど、社会通念上における営業時間に、

宅地建物取引業者の事務所に勤務することが出来ない状態にある場合

・通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合

※申請する会社の監査役は専任の宅地建物取引士に就任することは出来ません。

《政令使用人がいること》

政令使用人とは、その事務所の代表者で契約を締結する権限を有する使用人のことをいいます。

申請者である法人の代表取締役が免許申請書に記載した事務所に常勤する場合は、

別の方を政令使用人として設置する必要はありません。

例えば、国土交通大臣免許を申請する場合、代表取締役が各支店に常勤することは不可能ですので、

代表取締役が常勤することが出来ない支店の事務所には政令使用人を設置します。

《欠格事由に該当していないこと》

宅建業の免許申請をする法人・個人、法人の役員、個人の法定代理人、政令使用人(支店長)が

以下の事由に該当する場合は免許を受けることができません。

①免許申請書やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、もしくは、

重要な事実の記載が欠けている場合

②申請前5年以内に次のいずれかに該当した場合

A:免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為、又は業務停止処分違反をして

免許を取り消された場合

B:前記のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、

相当の理由なく廃業等の届出を行った場合

C:禁錮以上の刑に処せられた場合

D:宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は

刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任)の罪、暴力行為等処罰に

関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合

E:暴力団員等

F:免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした場合

③破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

④宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合

⑤精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を

適切に行うことができない場合

⑥法人の役員、個人の法定代理人、政令使用人(支店長)が上記②、③、④又は⑤に該当する場合

⑦事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合

営業保証金と保証協会加入について

免許申請後に、審査が終わると、免許通知のハガキが届きます。

その後に、営業保証金を供託するか、もしくは、保証協会へ加入する必要があります。

《営業保証金を供託する場合》

免許通知のハガキが届いたら、本店の所在地を管轄する供託所へ法定の営業保証金を供託します。

供託額は、本店ならば1,000万円、支店であれば500万円となります。

《保証協会へ加入する場合》

保証協会に加入する場合は、弁済業務保証金分担金を支払います。

そのため、営業保証金を供託する必要はありません。

弁済業務保証金分担金は、本店ならば60万円、支店であれば30万円となります。

なお、保証協会へ加入する際は、弁済業務保証金分担金以外に別途入会金などが必要ですので、

あらかじめ協会に費用を確認しておきましょう。

免許を受けた後に宅建業者がすべきこと

宅建業免許を取得した後に宅建業者がすべきことは、下記の点です。

①専任の宅地建物取引士の勤務先等の届出

②証明書の携帯等

③帳簿の備え付け

④標識の掲示等

手続きの流れ

STEP1:ご相談

初回相談は無料です。

まずは、問い合わせフォームからご連絡ください。

STEP2:面談・お申込み

対面・ZOOM・電話にて、詳細をお伺いします。

お伺いした内容にて、お見積りさせていただきます。

金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。

STEP3:要件の整備・必要書類のご案内

まずは、要件をクリアしていただきます。

クリアできましたら、必要書類(当事務所で作成できない書類)をご案内します。

ご準備いただけ次第、必要書類をお送りください。

STEP4:書類作成・内容確認

頂いた書類・情報をもとに、書類作成させていただきます。

作成が完了次第、内容のご確認をいただきます。

STEP5:当事務所から申請

内容に問題なければ、申請させていただきます。

申請先から追加書類の指示などがあれば、対応致します。

STEP6:免許通知ハガキの受領

STEP7:営業保証金の供託又は保証協会加入手続き

※保証協会加入手続きも弊社で代行可能です。

STEP8:届出→開業

免許通知日から3ヶ月以内に、専任の取引主任者の勤務先登録および供託等の届出をします。

免許証が交付された時点で開業となります。

★当事務所へ依頼するメリット★

・要件整備から許可証の受領まで、一括してサポート致します。

・許可取得後のサポートもご要望に応じて対応可能です。

お問い合わせ