・貨物利用運送事業を始めたい!

・取引先から必要と言われたが、どうすればいいの?

・自社で進めたけど、難航して思うように進まない。

CJ Link Services行政書士法人によくいただくご相談の内容です。

当事務所では、貨物利用運送事業を始めるために、

必要な貨物利用運送事業の登録・許可の取得サポートをしています。

また、取得できたからといって、何も手続きがいらないかというと、そうではありません。

登録している内容に変更が発生すれば、変更届出が必要であったり、事業報告書の提出が毎年度求められます。

貨物利用運送事業で必要な手続き面をトータルサポートできますので、

これまで多くのサポート実績を積んできた当事務所にお任せください!

〈目次〉

<第一種貨物利用運送事業>

<第二種貨物利用運送事業>

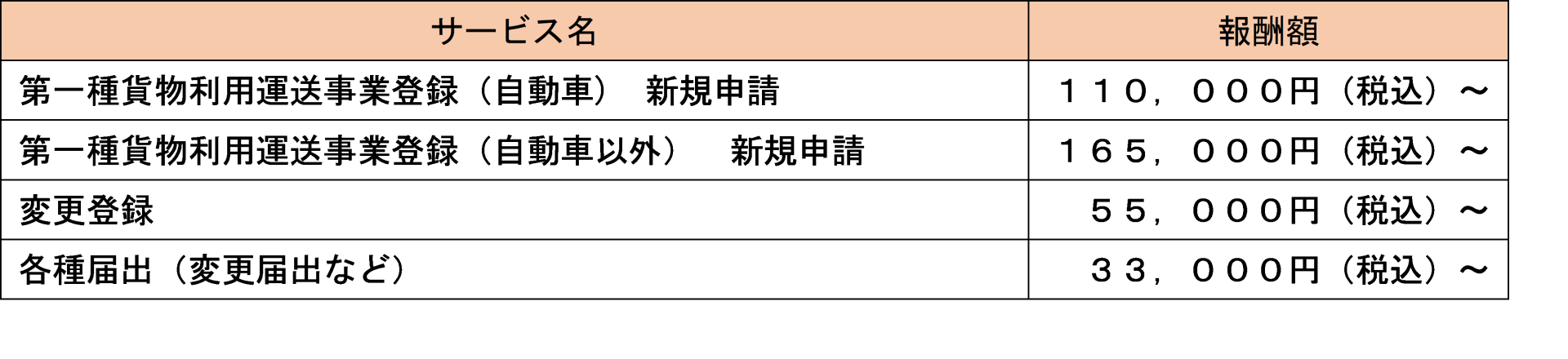

サービス一覧・報酬表

貨物利用運送事業に関する登録・許可のサービスは次の通りです。

報酬額についてもお伝えしますので、まずはこちらをご確認ください!

《第一種貨物利用運送事業登録》

《第二種貨物利用運送事業許可》

貨物利用運送事業とは

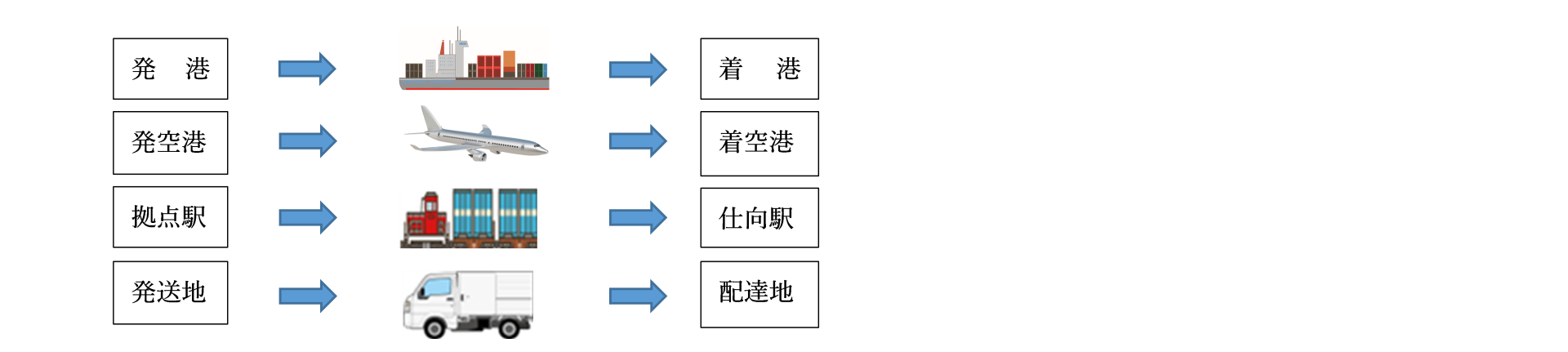

貨物利用運送事業は、他の実運送事業者が経営する貨物自動車、鉄道、船舶(外航・内航)、

航空(国内・国際)を利用して、有償で、荷主(お客様)の貨物を運送する事業です。(「水屋」と呼ばれることもあります。)

貨物利用運送事業者は荷主(お客様)との間で運送契約(請負)を締結し、さらに、

運送事業者との間で運送契約(請負)を締結します。そのため、貨物利用運送事業者が荷主(お客様)に対して

運送責任を負うことになります。

貨物利用運送事業には、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業があります。

第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業で輸送手段(モード)がそれぞれ分かれています。

第一種貨物利用運送事業は「自動車」「鉄道」「航空」「船舶」の4種類の輸送モードががあり、

「航空」はさらに「国内」と「国際」に、「船舶」はさらに「内航」と「外航」に分かれています。

第二種貨物利用運送事業は「自動車」を除いた「鉄道」「航空(国内・国際)」「船舶(内航・外航)」

の3種類の輸送モードがあります。

★ポイント★

貨物利用運送事業を始めるには、国土交通大臣より登録または許可が受ける必要があります。

まず利用する運送機関がどの種類なのかを、確認しましょう。

そして、行いたい内容が第一種に該当するのか、第二種に該当するのかを確認してください。

≪第一種貨物利用運送事業≫

第一種利用運送業は、荷主(お客様)との間で荷物を運送する運送契約を締結し、

利用運送業者の責任で、船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車運送などの運送事業者へ実運送を委託し、

貨物の運送を行う事業をいいます。

荷物の実運送を委託できる事業者とは、運送業の許可を取得している船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車の事業者か、

利用運送事業者となります。

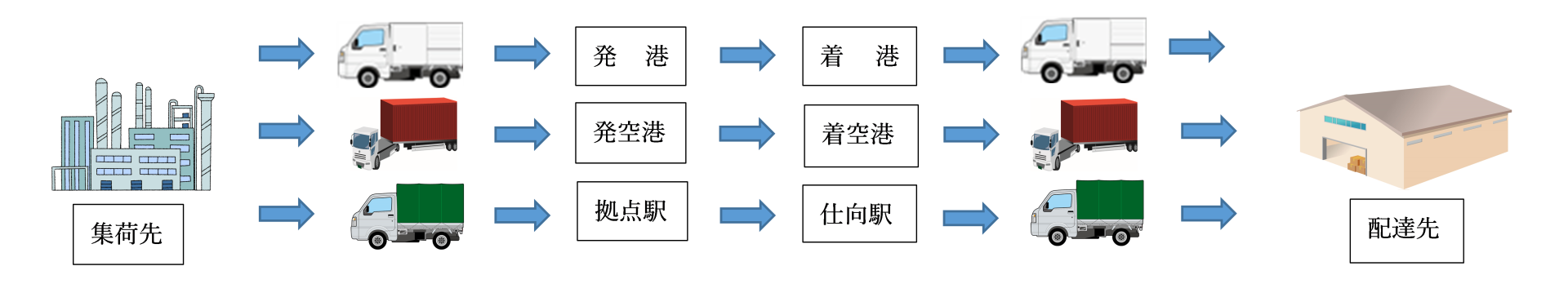

≪第二種貨物利用運送事業≫

第ニ種利用運送事業は、船舶運航・航空運送・鉄道運送の事業者を利用して、

貨物の運送を行う事業とその前後の貨物自動車による集荷及び配達を一貫して行う事業になります。

荷主(お客様)の荷物をドア・ツー・ドアで運送サービスを提供する事業が該当します。

荷物の実運送を委託できる事業者とは、運送業の許可を取得している船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車の事業者か、

利用運送事業者となります。

★ポイント★

「利用の利用」も登録・許可が必要です。

貨物自動車運送事業者が、自動車、鉄道、船舶(外航・内航)、航空(国内・国際)といった実運送事業を利用せずに、実運送事業を経営していない貨物利用運送事業者を使って貨物利用運送事業を行うことを、『利用の利用』と言います。

『利用の利用』の場合も貨物利用運送事業に該当するため、登録または許可の取得が必要になります。

≪貨物利用運送事業に該当しないもの≫

実運送事業者を利用して運送を行っても、貨物利用運送事業に該当しない場合があります。

一例として、以下のような場合です。

・貨物軽自動車運送事業者を利用する場合

・無償で貨物利用運送を行う場合

・自社の貨物を実運送事業者に運送させる場合

貨物取次事業との違い

貨物取次事業とは、荷主の依頼により、運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎや受取りを行う事業を指し、

コンビニなどでの宅急便の取次ぎや受取りがこの事業に該当します。

貨物取次事業と貨物利用運送事業の違いは、自己の責任で運送契約をおこなうかどうかということです。

顧客に対して直接運送契約を締結し、自己の責任で運送を行うのが利用運送業です。

貨物取次事業は、取次業者が荷主に対して運送責任を負いません。

なお、貨物取次事業は、平成15年より規制が廃止され、許認可を取得せずに行えるようになりました。

<第一種貨物利用運送事業>

クリアすべき許可要件は何?

第一種貨物利用運送事業の登録を取得するためには、

大きく分けると、次の基準をクリアする必要があります。

①事業遂行に必要な施設があること

②財産的基礎があること

③欠格事由に該当していないこと

①事業遂行に必要な施設があること

自ら運送を行わないとは言え、施設について以下の要件を満たさなければなりません。

・営業所、事務所、店舗の使用する権限を有していること

・使用している営業所(事務所)が都市計画法に違反していないこと

※保管施設を利用する場合

・保管施設を必要とする場合は、使用権限のある保管施設を有していること

・保管施設が都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)の規定に抵触しないこと

・保管施設の規模、構造、設備が適切なものであること

②財産的基礎があること

純資産が300万円以上あることが必要です。

※個人事業主の場合

「自己資金(個人事業の資産合計から負債合計を差し引いた残りの部分)」が300万円以上あること

※設立したての法人の場合

「資本金」が300万円以上あること

③欠格事由に該当していないこと

欠格事由は以下のものになります。

・申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

・第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

・申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

・法人であって、その役員のうちに上記3つに該当する者があるもの

・事業に必要な施設を有しない者

・事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者

書類は何が必要?

第一種貨物利用運送事業の登録をする際は、以下の書類の提出が必要になります。

※申請者が既存法人の場合※

1.次の事項を記載した事業の計画

・利用する運送を行う実運送事業者または貨物利用運送事業者の概要

・貨物の保管施設を必要とする場合にあっては、保管施設の概要

・その他事業計画の内容として必要な事業

2.利用する運送を行う実運送事業者または貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し

3.貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類

(貨物の保管体制を必要とする場合は、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む)

4.定款

5.履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

6.貸借対照表(直近事業年度のもの)

7.役員の名簿

8.役員の履歴書

9.役員が欠格事由に該当しないことの宣誓書

<第二種貨物利用運送事業>

クリアすべき許可要件は何?

第二種貨物利用運送事業の登録を取得するためには、

大きく分けると、次の基準をクリアする必要があります。

①事業遂行に必要な施設をあること

②財産的基礎があること

③欠格事由に該当していないこと

④集配事業計画が適切であること(集配を他の者に委託する場合)

①事業遂行に必要な施設をあること

自ら運送を行わないとは言え、施設について以下の要件を満たさなければなりません。

・営業所、事務所、店舗の使用する権限を有していること

・使用している営業所(事務所)が都市計画法に違反していないこと

※保管施設を利用する場合

・保管施設を必要とする場合は、使用権限のある保管施設を有していること

・保管施設が都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)の規定に抵触しないこと

・保管施設の規模、構造、設備が適切なものであること

②財産的基礎があること

純資産が300万円以上あることが必要です。

※個人事業主の場合

「自己資金(個人事業の資産合計から負債合計を差し引いた残りの部分)」が300万円以上あること

※設立したての法人の場合

「資本金」が300万円以上あること

③欠格事由に該当していないこと

欠格事由は以下のものになります。

・申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

・第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

・申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

・法人であって、その役員のうちに上記3つに該当する者があるもの

・事業に必要な施設を有しない者

・事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者

④集配事業計画が適切であること(集配を他の者に委託する場合)

【集配営業所】

・使用権原を有すること

・都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと

【集配事業者の体制】

集配の業務の委託を受けた者が鉄道、航空又は海上貨物の集配のために必要な業務運営体制を有していること

書類は何が必要?

第二種貨物利用運送事業の登録をする際は、以下の書類の提出が必要になります。

※申請者が既存法人で、集配を委託する場合※

1.次の事項を記載した事業計画(様式2)

・利用運送機関の種類

・利用運送の区域又は区間

・主たる事務所の名称及び位置

・営業所の名称及び位置

・業務の範囲

・貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要

・利用する運送を行う実運事業者又は貨物利用運送事業者の概要

・実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合は、

受託者の氏名又は名称、住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、営業所の位置

2.次の事業を記載した集配事業計画(様式3)

・貨物の集配の拠点

・貨物の集配を行う地域

・貨物の集配に係る営業所の名称及び位置

・貨物の集配を委託する場合の、受託者の氏名又は名称、住所並びに法人の場合は、

その代表者の氏名、営業所の名称、位置、貨物の集配に供する事業用自動車の数

3.利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し

4.受託者との集配業務委託契約書の写し

5.営業所、集配営業所の施設について都市計画法等関係法令の規定に抵触しないことを証する書類(様式4)

6.営業所、集配営業所の使用権限を証する書類(様式5)

7.保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類(様式6)※貨物の保管体制を必要とする場合

8.基幹保管施設以外の保管施設について、適切な規模、構造及び設備を有するものであることを証する書類(様式7)

9.定款

10.履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

11.過去3カ年分の貸借対照表

12.役員名簿(様式8)

13.役員の履歴書(様式9)

14.欠格事由に該当しない旨の宣誓書(様式10)

15.貨物利用運送事業部門の組織体制の概要

取得後の注意点

貨物利用運送事業の登録・許可の取得後は、以下の対応が必要です。

①掲示義務

②事業報告書の提出

③事業計画などの変更手続き

手続きの流れ

STEP1:ご相談

初回相談は無料です。

まずは、問い合わせフォームからご連絡ください。

STEP2:面談・お申込み

対面・ZOOM・電話にて、詳細をお伺いします。

お伺いした内容にて、お見積りさせていただきます。

金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。

STEP3:要件の整備・必要書類のご案内

まずは、要件をクリアしていただきます。

クリアできましたら、必要書類(当事務所で作成できない書類)をご案内します。

ご準備いただけ次第、必要書類をお送りください。

STEP4:書類作成・内容確認

頂いた書類・情報をもとに、書類作成させていただきます。

作成が完了次第、内容のご確認をいただきます。

STEP5:当事務所から申請

内容に問題なければ、申請させていただきます。

申請先から追加書類の指示などがあれば、対応致します。

(標準審査期間)第一種:2~3ヶ月、第二種:3~4ヶ月

STEP6:登録通知書の受領

STEP7:登録免許税の納付

STEP8:運賃料金設定届出書の提出

STEP9:開業

お問い合わせ