・酒類販売業を始めたい!

・これまで行政手続きの経験がなくて、よく分からない・・・

CJ Link Services行政書士法人によくいただくご相談の内容です。

当事務所では、酒類販売業を営むために、

必要な酒類販売業免許の取得サポートをしています。

煩わしい手引き確認から始まり、普段取得されることのない公的証明書の取得や、

申請書類の作成については、書類に不備があれば何度も補正を受けることになり、

すべてご自身でしようと思うと、かなりの時間と労力が必要です。

当事務所にご依頼いただくと、お客様には必要最低限の時間と労力のみで、

免許取得まで最速でサポートしています。

是非、お問い合わせください!

〈目次〉

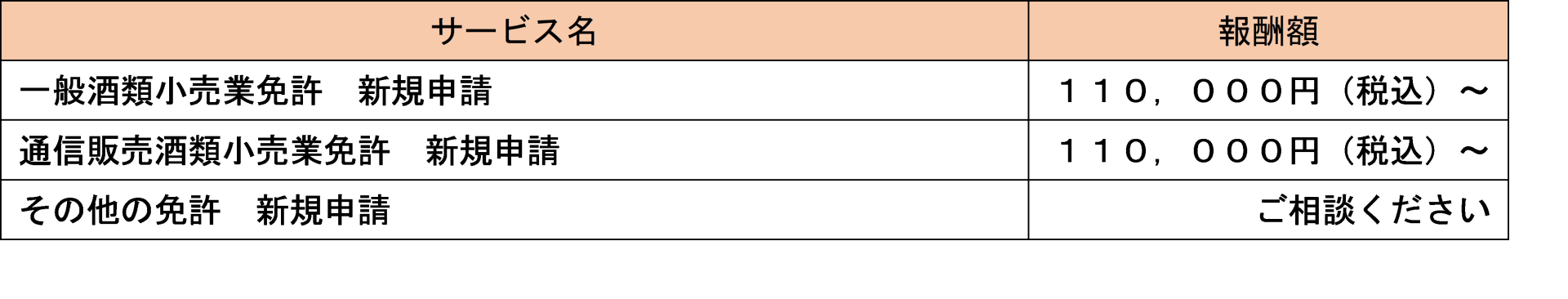

サービス一覧・報酬表

酒類販売業免許のサービスは下記の通りです。

報酬額についてもお伝えしますので、まずはこちらをご確認ください!

酒類販売業とは

酒類を販売することは、誰もが自由にできることではありません。

酒類を販売するためには、酒類販売の免許を取得する必要があります。

この免許は、販売する場所ごとにその所在地の所轄税務署から取得します。

酒類販売免許もいくつかの種類・区分があるため、販売方法や業態等に応じた免許を取得しましょう。

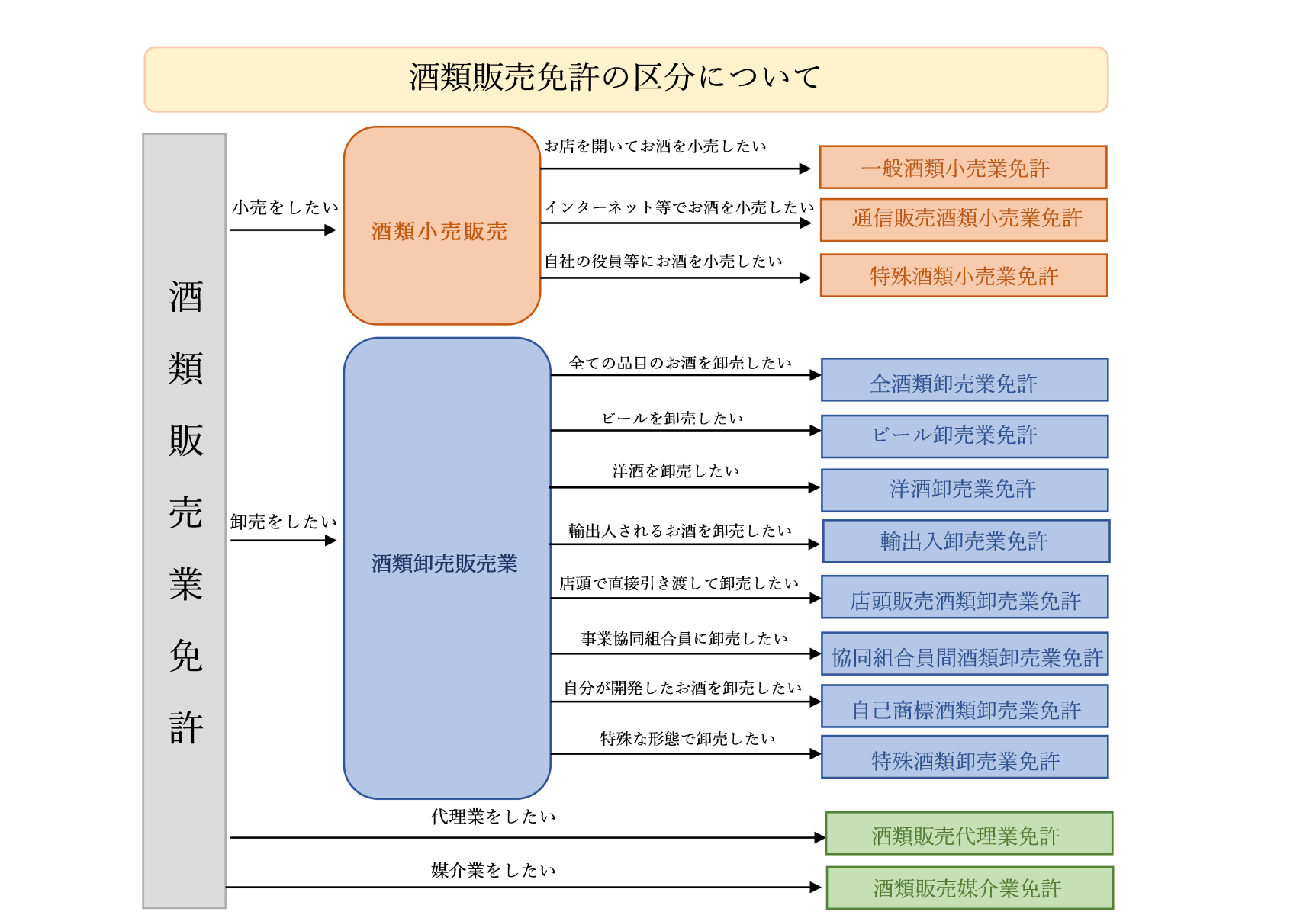

≪酒類販売業免許の区分≫

酒類販売業の免許は、大きく分けると「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」になります。

この2つの免許は、販売先が異なっています。

・酒類小売業免許:一般消費者や料理店、菓子製造業者に対して販売

・酒類卸売業免許:酒類販売業者や酒類製造業者に対して販売

また、どちらの免許も、いくつか種類があります。

下記に、分かりやすいまとめた図がありますので、まずはご確認いただき、

事業者様に合った免許をご選択ください。

もちろん自分に合った免許が分からない場合は、当事務所にお問い合わせください。

お話をお伺いしながら、最適な免許をご提案させていただきます。

酒類販売管理者とは

酒類販売管理者とは、酒類の適正な販売管理のために、従業員等に対して助言や指導を行う者です。

酒類小売業者は、酒類小売業免許を受けた後遅滞なく、販売場ごとに酒類販売管理者を選任する必要があります。

また、選任後2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を、販売場を所轄する税務署に提出しなければなりません。

なお、前回の酒類販売管理研修の受講から3年を超えない期間ごとに研修を受講する必要があります。

<一般酒類小売業>

販売場において、原則、すべての品目の酒類を小売することができるのが一般酒類小売業免許です。

基本的には、店頭にて酒類の売買契約の申込を受け、酒類の引き渡しを行います。(例:コンビニ等)

この免許では、「通信販売による酒類の販売」や「他の酒類販売業者に対する販売」は出来ません。ご注意ください。

また、酒類を仕入れる際にも、酒類の卸売が可能な者(酒類卸売業免許取得者や、酒類製造者)から購入する必要があります。

クリアすべき要件は何?

一般酒類小売業の免許を取得するには、

大きく分けると、次の基準をクリアする必要があります。

①人的要件

②場所的要件

③経営基礎要件

④需給調整要件

①人的要件

人的要件では、販売をする人や販売会社の役員等が、取消や刑罰等を受けていないかを確認します。

1 酒類の製造免許、販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消し処分を受けたことがないこと

2 法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で、取消から3年を経過していること

3 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと

4 国税・地方税に関する法令により罰金刑や通告処分を受けてから3年を経過している

5 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法、暴力団員不当行為防止法、刑法、暴力行為等処罰法

により罰金刑に処せられた者で、執行の日から3年経過していること

6 禁錮以上の刑の執行が終わった日や執行がなくなった日等から3年を経過している

②場所的要件

場所的要件では、下記に該当しているかを確認します。

1 お酒の製造場や他の販売場、料理店と同一の場所でない

2 販売場の区画や販売従事者、レジなどが他の営業と明確に区分されている

③経営基礎要件

経営基礎要件では、営業するのに十分な知識や資金があるかどうかを確認します。

1 国税若しくは地方税を滞納していない

2 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない

3 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を

上回っていない

(注)「資本等の額」…(資本金+資本剰余金+利益剰余金)-繰越利益剰余金で計算されます。

4 最終事業年度以前3事業年度で、資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていない

(注)直近3事業年度内に、資本金20%≧欠損額が一度でもあれば問題ありません。

5 「酒税に関係のある法令の違反による通告処分等を受けていない

6 建築基準法や都市計画法等の違反による店舗の除去等を命じられていいない

7 酒類の適正な販売管理体制が構築されることが見込まれる

8 適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者である

9 資金や施設及び設備を有している、又は必要な資金を有し免許の付与までに施設及び設備を有することが確実と認められる

④需給調整要件

需給調整要件では、下記に該当しているかを確認します。

1 販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でない

2 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でない

書類は何が必要?

この免許を取得するためには、以下の書類が必要です。

(下記は一例であり、お客様の状況によっては別途書類が必要な場合がありますのでご注意ください)

1 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

2 定款

3 本籍地入りの住民票

4 申請者の履歴書

※法人の場合、監査役を含めた役員全員分の履歴書が必要

5 契約書等の写し

・土地、建物、設備等が賃貸借の場合…賃貸借契約書等の写し

・建物が未建築の場合…請負契約書等の写し

・農地の場合…農地転用許可に係る証明書等の写し

6 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

※販売場の建物が複数の土地に係る場合、全ての土地の登記事項証明書が必要

7 直近3事業年度の財務諸表

※3事業年度を経過していない場合は経過分が必要、初年度である場合は不要

※個人の場合には、財務諸表に代えて収支計算書等が必要

8 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書

※各種地方税について、①未納の税額がない旨②2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方の証明がされたものが必要

※法人の場合は本店所在地、個人の場合は住所地に属するものが必要

※法人については証明事項に「地方法人特別税」を含めることが必要

9 販売場の敷地の状況図

10 建物等の配置図

<通信販売酒類小売業>

通信販売によって酒類を小売することができるのが通信販売酒類小売業免許です。

(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件を

インターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて

その提示した条件に従って行う販売をいいます。)

クリアすべき要件は何?

〈クリアすべき要件は何?〉

通信販売酒類小売業の免許を取得するには、

大きく分けると、次の基準をクリアする必要があります。

①人的要件

②場所的要件

③経営基礎要件

④需給調整要件

①人的要件

人的要件では、販売をする人や販売会社の役員等が、取消や刑罰等を受けていないかを確認します。

1 酒類の製造免許、販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消し処分を受けたことがないこと

2 法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で、取消から3年を経過していること

3 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと

4 国税・地方税に関する法令により罰金刑や通告処分を受けてから3年を経過している

5 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法、暴力団員不当行為防止法、刑法、暴力行為等処罰法により

罰金刑に処せられた者で、執行の日から3年経過していること

6 禁錮以上の刑の執行が終わった日や執行がなくなった日等から3年を経過している

②場所的要件

場所的要件では、下記に該当しているかを確認します。

1 お酒の製造場や他の販売場、料理店と同一の場所でない

③経営基礎要件

経営基礎要件では、営業するのに十分な知識や資金があるかどうかを確認します。

1 国税若しくは地方税を滞納していない

2 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない

3 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を

上回っていない

(注)「資本等の額」…(資本金+資本剰余金+利益剰余金)-繰越利益剰余金で計算されます。

4 最終事業年度以前3事業年度で、資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていない

(注)直近3事業年度内に、資本金20%≧欠損額が一度でもあれば該当します。

5 酒税に関係のある法令の違反による通告処分等を受けていない

6 建築基準法や都市計画法等の違反による店舗の除去等を命じられていいない

7 酒類の適正な販売管理体制が構築されることが見込まれる

8 適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者である

9 所要資金があり、販売方法が適正で、「未成年者の飲酒防止表示基準」を満たしている

10 購入者が未成年でないことを確認できる手段を講ずる

④需給調整要件

需給調整要件により、通信販売酒類小売業では販売できるお酒の範囲が以下のものに限定されます。

1 品目ごとの年間課税移出数量が、すべて3000kl未満である製造者が製造、販売するお酒

2 輸入酒類

書類は何が必要?

この免許を取得するためには、以下の書類が必要です。

(下記は一例であり、お客様の状況によっては別途書類が必要な場合がありますのでご注意ください)

1 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

2 定款

3 本籍地入りの住民票

4 申請者の履歴書

※法人の場合、監査役を含めた役員全員分の履歴書が必要

5 契約書等の写し

・土地、建物、設備等が賃貸借の場合…賃貸借契約書等の写し

・建物が未建築の場合…請負契約書等の写し

・農地の場合…農地転用許可に係る証明書等の写し

6 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

※販売場の建物が複数の土地に係る場合、全ての土地の登記事項証明書が必要

7 直近3事業年度の財務諸表

※3事業年度を経過していない場合は経過分が必要、初年度である場合は不要

※個人の場合には、財務諸表に代えて収支計算書等が必要

8 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書

※各種地方税について、①未納の税額がない旨

②2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方の証明がされたものが必要

※法人の場合は本店所在地、個人の場合は住所地に属するものが必要

※法人については証明事項に「地方法人特別税」を含めることが必要

9 販売場の敷地の状況図

10 建物等の配置図

11 その他参考となるべき書類

・申請者・監査役を含めた役員全員の履歴書

・お酒の説明書、酒類製造業者が発行する通信販売対象のお酒である証明書

・カタログやネット販売時のレイアウト図、申込書や納品書案等

免許取得後の義務

酒類販売業の免許取得後は、以下の対応が必要です。

①記帳義務

②申告義務

③届出義務

④表示義務 ※酒類業組合法上の義務になります。

その他、毎年度の報告書提出も必要です。

手続きの流れ

STEP1:ご相談

初回相談は無料です。

まずは、問い合わせフォームからご連絡ください。

STEP2:面談・お申込み

対面・ZOOM・電話にて、詳細をお伺いします。

お伺いした内容にて、お見積りさせていただきます。

金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。

STEP3:要件の整備・必要書類のご案内

まずは、要件をクリアしていただきます。

クリアできましたら、必要書類(当事務所で作成できない書類)をご案内します。

ご準備いただけ次第、必要書類をお送りください。

STEP4:書類作成・内容確認

頂いた書類・情報をもとに、書類作成させていただきます。

作成が完了次第、内容のご確認をいただきます。

STEP5:当事務所から申請

内容に問題なければ、申請させていただきます。

申請先から追加書類の指示などがあれば、対応致します。

(標準審査期間)2ヶ月

STEP6:免許付与の通知受領

STEP7:登録免許税の納付・免許証受領

STEP8:開業